この記事を読むのに必要な時間は約8分です。

糖尿病は、「生活習慣病」「国民病」とも言われるほど発症患者が多い病気のひとつです。太っている人が糖尿病になるイメージがありますが、実際にはやせ型の人も発症する可能性のある病気です。

糖尿病という病気は広く知られていますが、どんな症状があり身体にどんな悪影響を与えているか、病気の詳しい情報は知らない方も多いのではないでしょうか。この記事をご覧になっている方は、少なからず糖尿病の症状について知りたい気持ちや「自分に糖尿病の症状が出てないだろうか」といった不安のある方なのではないしょうか。

本記事では「糖尿病の症状」に注目し、初期症状から重症化したときの症状・合併症の症状まで詳しく解説します。身近な病気である糖尿病について、役立つ情報をチェックしてください。

糖尿病とは?症状・原因・合併症・予防法を徹底解説

糖尿病は、生活習慣病の一つとして、現代社会で多くの人々が罹患している身近な病気です。日本では、成人の5〜6人に1人が糖尿病またはその予備群と言われています。特に40歳以上で発症するケースが多く、決して他人事ではありません。

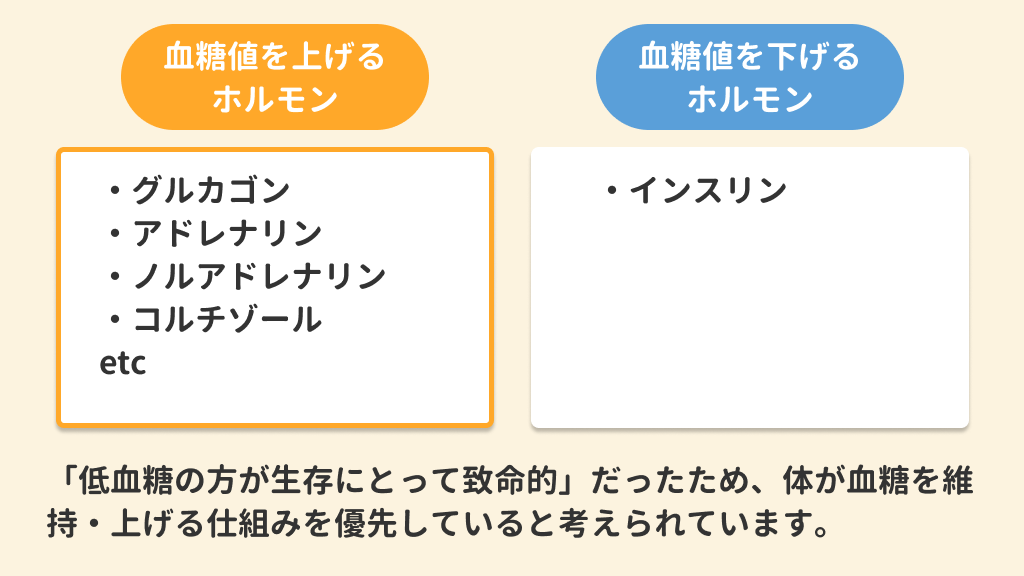

糖尿病とは、血液中のブドウ糖(血糖)の濃度が慢性的に高い状態を指します。通常、食事で摂取したブドウ糖は、インスリンというホルモンの働きによって細胞に取り込まれ、エネルギーとして利用されます。しかし、インスリンの分泌量が不足したり、インスリンの働きが悪くなったりすると、ブドウ糖が細胞に取り込まれずに血液中に過剰に蓄積し、高血糖状態が続くことで糖尿病を発症します。

糖尿病の診断には、空腹時血糖値(食前)が126mg/dL以上、または食後血糖値が200mg/dL以上、あるいはHbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)が6.5%以上※いった数値が用いられます。

※過去1~2ヶ月間の平均的な血糖値を反映する指標です。

糖尿病の種類:Ⅰ型とⅡ型の違い

-1024x576.png)

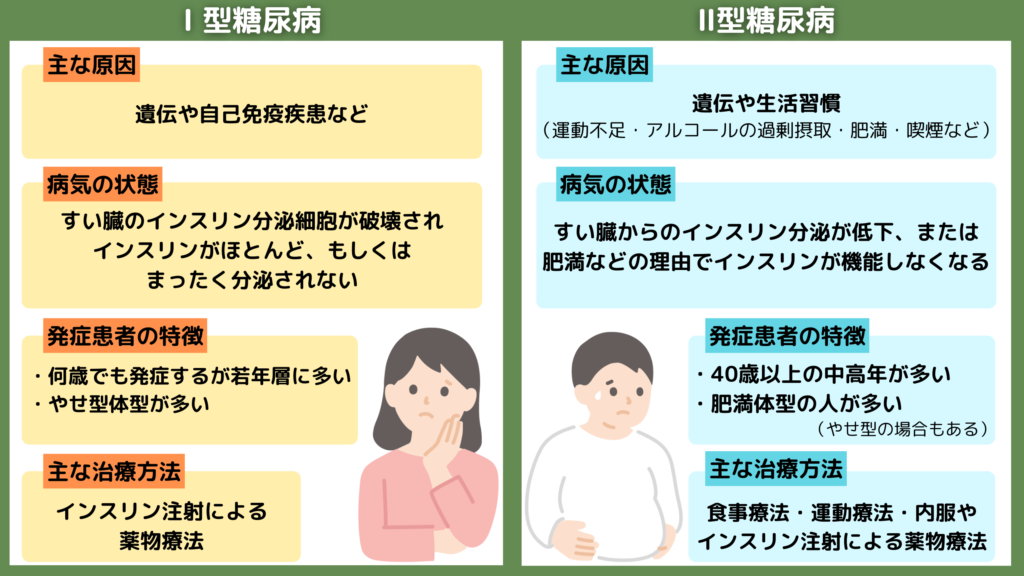

糖尿病には、Ⅰ型糖尿病とⅡ型糖尿病の2タイプがあります。Ⅱ型糖尿病は生活習慣病が原因で発症するケースがあるため、糖尿病患者に多い傾向があります。

Ⅰ型糖尿病とⅡ型糖尿病を発症する主な原因や特徴の違いは以下の通りです。

糖尿病の初期症状

-1024x576.png)

初期段階の糖尿病は、自覚症状がほぼありません。そのため、健康診断の血液検査で異常があったり、他の病気で医師の診察を受けたりしたときに糖尿病が発覚したりすることが多いです。

自覚症状がないため、気付かないうちに糖尿病が進行してしまうケースが多いです。自覚症状が出たときにはすでに糖尿病が進行している可能性が高いので、定期的な検診で糖尿病を早期発見し治療していく必要があります。

糖尿病が進行したときの症状

初期段階では自覚症状がない糖尿病ですが、血糖値の上昇が著しく高い場合に以下のような自覚症状が出る場合があります。

口渇・多飲・多尿

糖尿病によって血糖値が上がると、血液中のブドウ糖が増えるため、それを薄めようと細胞が体内の水分を引き込もうと働きます。細胞内の水分がどんどんなくなり、口内の細胞までもが水分不足になります。この働きによって、異常に口が渇き飲み物を多く飲むようになってしまいます。

さらに、通常ブドウ糖は栄養素となるため尿として排泄されませんが、血液中にブドウ糖が増えると腎臓が多量の水分と一緒にブドウ糖を尿として排泄しようとします。取り込んだ多量の水分と血液中に増えたブドウ糖を体外に出そうとして、尿の回数や量が増えるといった症状が表れます。

倦怠感・疲れやすい

高血糖となりインスリンの機能が不足していると、必要なエネルギーとなる分のブドウ糖も身体に取り入れられず、エネルギー不足となって倦怠感や疲れやすさを感じます。動いたときに疲れを感じるだけでなく、とくになにもしていなくても疲れを感じたり、だるさを感じたりすることもあります。

また、糖尿病患者ですでに内服やインスリン注射による治療を行っている場合は、血糖値のコントロールによって低血糖も引き起こしやすくなります。低血糖によるエネルギー不足となり、だるさや疲れが表れます。

体重の減少

肥満の方が糖尿病になりやすい傾向がありますが、糖尿病が進行すると体重の減少が見られるケースがあります。インスリンが機能していないと、食事から摂取したブドウ糖はエネルギーとして使われず、脂肪や筋肉をエネルギー源として使うようになります。これにより、食べても太らずに体重が減少する症状が表れます。

また、糖尿病によるエネルギー不足が起こり、脂肪をエネルギー源として使うために分解されると、高度の脱水症状になり血糖値が急激に上昇します。血糖値が250mg/dL以上まで上昇し危険な状態となると、意識がなく昏睡状態に陥る可能性もあります。

糖尿病の合併症

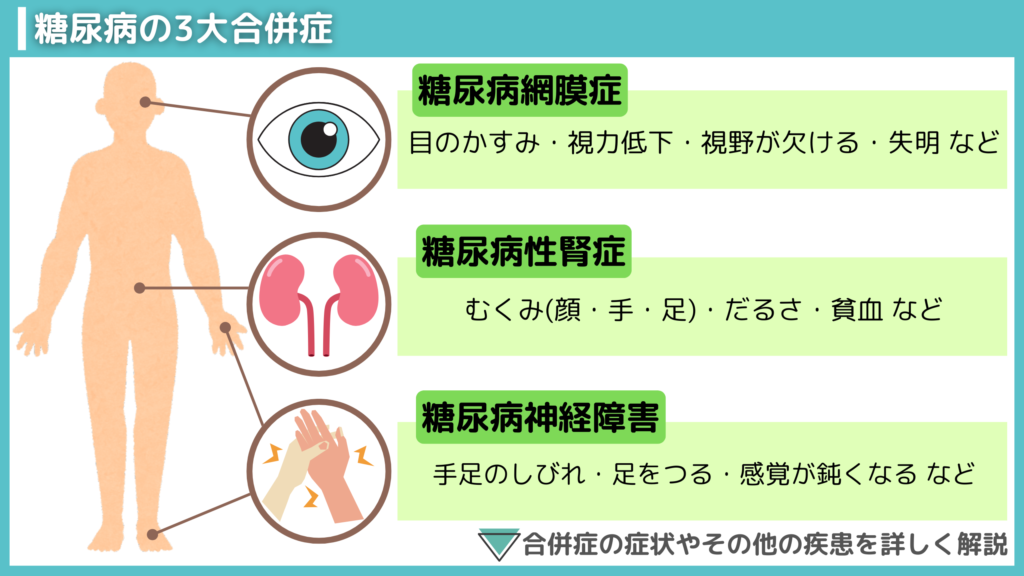

自覚症状がないまま糖尿病が進行すると、自覚症状だけでなくさまざまな合併症を引き起こします。とくに、これから解説する糖尿病神経障害・糖尿病網膜症・糖尿病性腎症は、「糖尿病の3大合併症」と言われるほど、糖尿病の代表的な合併症です。

神経への影響|糖尿病神経障害

高血糖の状態は、神経へ悪影響を及ぼします。神経は全身に広がっているので、糖尿病によって神経に影響が出ると全身に症状が表れる可能性があります。

糖尿病神経障害を発症するとさまざまな症状が出ますが、とくに多い症状は、手足の先がピリピリとしびれたり痛みが出たりします。冷えを感じたり足をつったりする症状も、糖尿病神経障害の代表的な症状です。

また、神経が麻痺すると感覚が鈍くなり、痛みや熱さなどを感じにくくなります。ケガをしても気付けない場合もあり、状態を悪化させてしまうケースも。

自律神経にも影響が出ると、血圧が上手く調整できずに立ちくらみがしたり、腸の働きが乱れて便秘・下痢なども引き起こしたりします。

【糖尿病神経障害の症状まとめ】

- 手足のしびれ・痛み・冷え

- 足をつる

- 感覚が鈍くなる

- 立ちくらみ

- 便秘

- 下痢

目への影響|糖尿病網膜症

糖尿病で血糖値のコントロールが悪い状態が続くと、眼中の神経の膜にある細い血管・網膜に影響が出ます。これが「糖尿病網膜症」です。

主な症状として、目のかすみ・視力の低下・視野が欠けることがありますが、進行するまでは自覚症状がないことが多いです。自覚症状がないまま進行していまい、重症化すると失明する危険性もあります。

【糖尿病網膜症の症状まとめ】

- 目のかすみ

- 視力低下

- 視野が欠ける

- 失明

腎臓への影響|糖尿病性腎症

高血糖は、腎臓にも悪影響を与えます。腎臓は、血液をろ過して不純物や余計な水分を尿として排泄する働きのある臓器ですが、糖尿病によって機能が低下すると、腎臓にある細小な血管が詰まったり尿たんぱくが出たりして、腎臓の機能が低下します。

糖尿病腎症を発症すると、体内に水分が溜まりやすくなるため顔・手・足がむくみがでます。不純物も体内に残るため、だるさを感じたり貧血になったりもします。

腎不全まで悪化すると、尿が自分で作り出せなくなって透析が必要になるケースもあり、透析患者の約4割は糖尿病腎症が占めていると言われています。

【糖尿病腎症の症状まとめ】

- 顔・手・足のむくみ

- だるさ

- 貧血

- 腎不全まで進行すると透析が必要

免疫力の低下

糖尿病が自律神経へ影響を与えたり、免疫にかかわる細胞に影響を与えたりすると免疫力が下がります。ケガの傷口がなかなか治らず状態が悪化したり、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなったりもします。感染しやすい感染症には、ヘルペス・帯状疱疹・蜂窩織炎・尿路感染症などのウイルスや細菌感染も挙げられます。

また、皮膚の病気にもかかりやすくなり、皮脂欠乏性湿疹によるかゆみ・足白癬・爪白癬などを発症しやすくなります。

糖尿病の予防には生活習慣の見直しが重要

-1024x576.png)

初期段階では自覚症状がなく、重症化や合併症を引き起こすと大変危険な糖尿病。できるだけ予防をして、糖尿病の発症を防ぐ必要があります。

とくにⅡ型糖尿病は、発症の原因に生活習慣が挙げられるため、日頃の生活を見直して改善できれば糖尿病の予防に繋がります。

バランスのいい食事を摂る

朝食を抜いたり夕食を多く摂りすぎたりなど、偏った食事は糖尿病のリスクを高めます。1日3食しっかり食べ、お酒の飲みすぎには十分に注意してください。

血糖は食事をすると上昇する仕組みになっているので、ゆっくり消化吸収され血糖の上昇を緩やかにする野菜・玄米・全粒粉食品(パン・スパゲッティ)などといった低GI食品※を積極的に摂り入れましょう。

※GI(グリセミックインデックス)とは、食後血糖値の上昇度を示す指標です。GIが低ければ低いほど、食後の血糖値の上がり方が緩やかになります。

適度に運動をする

糖尿病患者の中には、運動不足の方が多くいらっしゃいます。日頃から運動を行うことで、筋肉量が増えてインスリンの働きがよくなる傾向があります。インスリンは血糖値を下げる役割があるので、インスリンの働きをよくすることで血糖値が安定する身体に繋がります。

運動の目安は「1日20分程度(週140分程度)の有酸素運動」です。まずは歩く距離を延ばしたり、階段を積極的に使ったりして、日常で運動する習慣をつけることが大切です。

適正体重を維持する

肥満は糖尿病になる大きなリスクの一つです。BMIを25以下に維持し、適正体重を越えている場合は減量をしましょう。

バランスのとれた食事や日頃からの運動を行うことで、適正体重の維持にも繋がります。よく噛んでから飲み込んだり、過食を控えて「腹八分目」も意識しましょう。

BIM値は、以下の計算式で算出できます。

| 体重(kg)÷(身長m×身長m)=BMI値 |

禁煙する

たばこには、交感神経を刺激して血糖値を上昇させる作用と、インスリンの働きを妨げる作用があります。インスリンがしっかりと働き、正常な血糖値を維持できるよう、禁煙をしましょう。

糖尿病は医師に相談して早期発見を

-1024x576.png)

糖尿病は、自覚症状が現れにくい病気です。症状が現れたときには、すでに病気が進行している可能性があります。定期的な健康診断を受け、血糖値やHbA1cの数値をチェックすることで、早期発見・早期治療につなげることが重要です。少しでも不安を感じたら、早めに医師に相談しましょう。

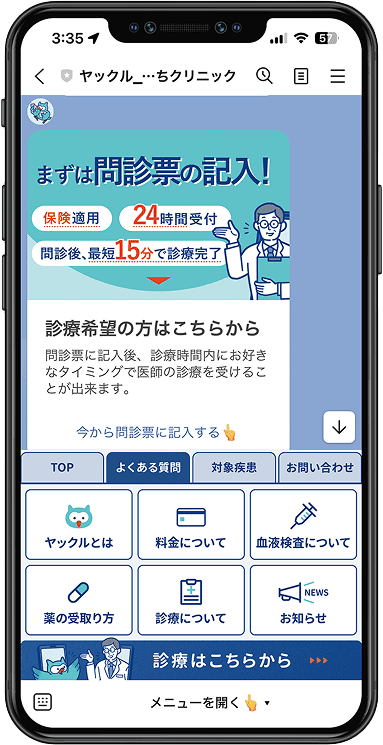

あなたの健康を守る新しい選択

「ヤックル」

病院をもっと気軽に、もっと身近に。ヤックルは「定期的な通院が負担となる生活習慣病治療を、自宅で気軽に受けられるようにしたい!」という想いから生まれました。

- 予約不要で夜22時まで診療可能

- ビデオ通話診療で簡単に通院

- 血液検査などが自宅でできる

- 豊富な経験を持つ医師や糖尿病専門医が徹底サポート

生活習慣病は、放置すると命に関わる重大な病気に進行するリスクがあります。定期的な受診で命に係わる重大な病気への進行を予防することが何よりも重要です。ヤックルはあなたの健康を守るため、来院をいつでもお待ちしています。

今すぐLINEで簡単に診療を始めませんか?

\ヤックルのご利用方法/

\ヤックルの医師紹介/