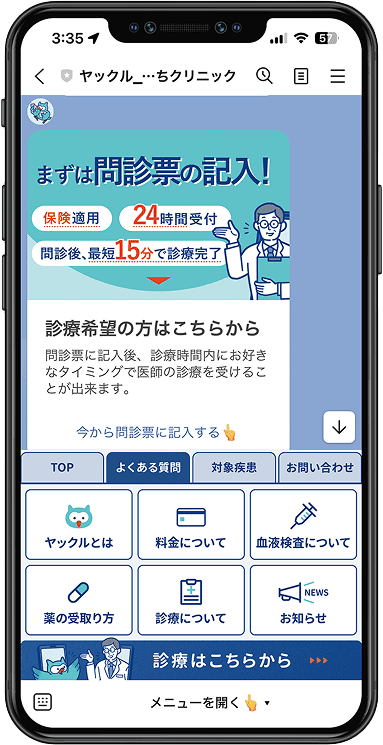

花粉症のオンライン診療まで簡単3ステップ!

*医師の判断によりお薬が処方できない場合があります。

花粉症のお薬が自宅に届く!

花粉が本格的に飛散し始める2月~5月や秋頃は、花粉症やアレルギー性鼻炎の諸症状が出ないように少しの外出も控えたいシーズンとも言えます。

診療からお薬の処方・配送まですべてオンラインで済ませられる『ヤックル』なら、保険適用でいつものお薬が自宅などの指定住所への配送できるので今の季節にぴったりです!

指定の薬局での受け取りも可能です。ご都合に合わせてお選びいただけます。

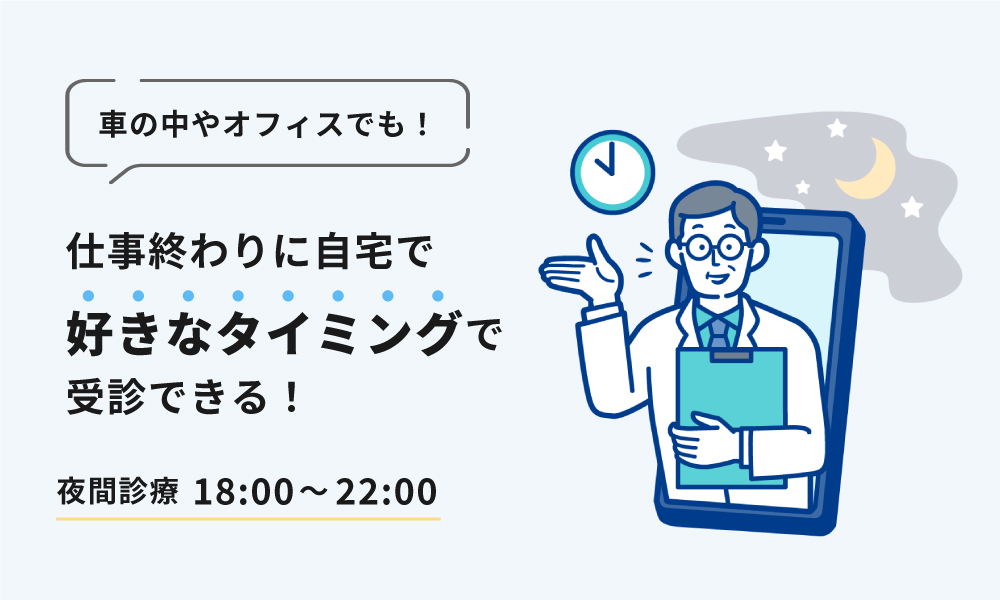

ヤックルで花粉症・アレルギー性鼻炎の診療を受けるメリット

- 外出不要

- 毎日21時半まで診療

- 自宅やオフィス、車の中など場所を選ばない

- 普段服用しているお薬の処方が可能

- 自宅までお薬の配送が可能

- いつもの薬局で薬の受け取りが可能

花粉症とは?

花粉症は、スギやヒノキ、ブタクサなど、様々な植物の花粉が原因で引き起こされるアレルギー性鼻炎です。くしゃみ、鼻水、鼻づまりといった鼻の症状に加え、目のかゆみ、充血、涙目などの目の症状も現れます。これらの症状は、花粉が鼻や目の粘膜に付着することで、体内の免疫システムが過剰に反応し、炎症を引き起こすことが原因です。

花粉症の代表的な症状は以下の通りです。

鼻の症状

- 発作的な連続したくしゃみ

- 水のようなサラサラとした鼻水(症状が進むと粘り気を帯びた鼻水になることも)

- 鼻づまり(特に夜間は悪化しやすい)

目の症状

- かゆみ(我慢できないほど強く目をこする)

- 充血

- 涙目

- 視界がぼやける

その他の症状

これらの症状は、花粉の種類や量、個人の体質などによって、その程度は様々です。また、複数の症状が同時に現れる場合も少なくありません。

花粉の種類によって飛散時期が異なり、症状が出る時期も異なります。スギ花粉は2月から4月頃、ヒノキ花粉は3月から5月頃、ブタクサ花粉は8月から10月頃が主な飛散時期です。これらの花粉が飛散する時期には、花粉症の症状が悪化しやすいため、注意が必要です。また、花粉の飛散量は、気象条件にも大きく左右されます。晴れて風が強い日などは、花粉の飛散量が多くなり、症状も悪化しやすいため、外出時には特に注意が必要です。

| 花粉の種類 | 飛散時期 |

|---|

| スギ花粉 | 2月~4月頃 |

| ヒノキ花粉 | 3月~5月頃 |

| ブタクサ花粉 | 8月~10月頃 |

アレルギー性鼻炎とは?

花粉症とアレルギー性鼻炎は、症状が非常に似ていますが、厳密には異なるものです。アレルギー性鼻炎は、様々なアレルゲンによって引き起こされる鼻の炎症の総称であり、花粉症はその一種です。

- アレルギー性鼻炎

ダニ、ハウスダスト、カビ、ペットの毛など、様々なアレルゲンが原因で起こる鼻炎です。季節に関係なく症状が現れる通年性と、特定の季節に症状が現れる季節性の2種類があります。

- 花粉症(季節性アレルギー性鼻炎)

植物の花粉が原因で起こるアレルギー性鼻炎です。スギ、ヒノキ、ブタクサなど、特定の植物の花粉が飛散する季節に症状が現れます。つまり、花粉症は季節性アレルギー性鼻炎に分類されます。

簡単に言うと、アレルギー性鼻炎という大きなカテゴリーの中に、花粉症という特定の病気が含まれるという関係です。

両者の症状は、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみなど、ほぼ同じです。しかし、原因となるアレルゲンと症状が現れる時期が異なります。アレルギー性鼻炎の原因を特定するためには、アレルギー検査を受けることが重要です。原因アレルゲンが分かれば、適切な治療法を選択することができます。

例えば、一年中鼻炎の症状がある場合は、ダニやハウスダストが原因の通年性アレルギー性鼻炎の可能性があります。一方、特定の季節にのみ症状が現れる場合は、花粉症の可能性が高いです。いずれの場合も、自己判断せずに医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けることが大切です。

オンラインだから治療が続けやすい

ヤックルのオンライン診療は、予約がなくても診療のご案内が可能です。すきま時間に好きなタイミングでご受診ください。スマホがネットに接続されていれば、ご自宅、オフィス、車の中など場所を選ばず診療が可能です。

このような方にお勧めです

- 定期的に通院するのは負担が大きいと感じる方

- 仕事や家事が忙しく、通院する時間を取れない方

- 病院での待ち時間が長く不満に思っている方

- スキマ時間を使って診療を受けたい方

- 予約不要でその日にすぐ診療を受けたい方

花粉症の治療方法

花粉症の治療方法は、大きく分けて以下の3つに分類されます。

1. 薬物療法

症状を抑えるための対症療法が中心です。

- 抗ヒスタミン薬

くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみなどのアレルギー症状を緩和します。内服薬、点眼薬、点鼻薬など様々な剤形があります。

- 抗ロイコトリエン薬

アレルギー反応を引き起こす物質であるロイコトリエンの働きを抑え、鼻づまりを改善します。内服薬が用いられます。

- 血管収縮剤

鼻粘膜の血管を収縮させ、鼻づまりを一時的に改善します。点鼻薬として用いられますが、連用すると効果が弱まるため、使用期間に注意が必要です。

2. アレルゲン免疫療法(減感作療法)

アレルギーの原因となる物質(アレルゲン)を少量ずつ体内に投与し、体を慣れさせることで、アレルギー反応を起こりにくくする治療法です。 根本的な治療法として期待されていますが、治療期間が長く(3~5年)、根気が必要です。皮下注射による方法と舌下免疫療法(スギ花粉症、ダニアレルギー性鼻炎)があります。

3. 日常生活の工夫

薬物療法やアレルゲン免疫療法と並行して、日常生活でも花粉症対策を行うことが重要です。

- 花粉を体内に入れない工夫

マスク、眼鏡の着用、外出時の服装に気を付ける、帰宅時に衣服や髪についた花粉を落とす、洗濯物を外に干さない、窓を閉める、空気清浄機の使用など。

- 花粉症に良いとされる食品の摂取

ヨーグルト、甜茶、レンコン、緑茶などに含まれる成分は、アレルギー症状の緩和に役立つと言われています。

- 規則正しい生活

睡眠不足やストレスは免疫力を低下させ、アレルギー症状を悪化させる可能性があります。バランスの良い食事、十分な睡眠、適度な運動を心がけましょう。

どの治療法が適切かは、症状の程度や生活スタイル、他の病気の有無などを考慮して、医師と相談の上決定します。自己判断で治療を行うのではなく、医療機関を受診することが大切です。

花粉症で処方される代表的なお薬について

ここでは、花粉症治療で処方される抗ヒスタミン薬、抗ロイコトリエン薬の種類や効果、使用上の注意について簡単に説明します。実際の服用に際しては医師に確認・相談を行ってください。

抗ヒスタミン薬は、花粉症治療の第一選択薬として広く用いられています。ヒスタミンは、アレルギー反応において重要な役割を果たす化学伝達物質で、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、かゆみなどの症状を引き起こします。抗ヒスタミン薬は、このヒスタミンの働きを阻害することで、アレルギー症状を緩和します。

花粉症治療に使用される抗ヒスタミン薬は、大きく分けて3つの世代に分類されます。

第一世代抗ヒスタミン薬

- 特徴

眠気や口渇などの副作用が出やすい傾向があります。効果の持続時間が短いため、1日に複数回服用する必要があります。

- 種類

クロルフェニラミンマレイン酸塩(商品名:ポララミン他)、ジフェンヒドラミン塩酸塩(商品名:ベナドリル他)など。

- 使用上の注意

運転や機械操作など、集中力を必要とする作業を行う際は注意が必要です。

第二世代抗ヒスタミン薬

- 特徴

第一世代に比べて眠気などの副作用が少ないのが特徴です。効果の持続時間が長く、1日1~2回の服用で効果が持続するものが多いです。

- 種類

セチリジン塩酸塩(商品名:ジルテック他)、フェキソフェナジン塩酸塩(商品名:アレグラ他)、ロラタジン(商品名:クラリチン他)、エピナスチン塩酸塩(商品名:アレジオン他)、オロパタジン塩酸塩(商品名:アレロック他)、ケトチフェンフマル酸塩(商品名:サジテン)など。

- 使用上の注意

個人差はありますが、眠気や口渇などの副作用が現れる場合もあります。

第三世代抗ヒスタミン薬

- 特徴

第二世代の改良版で、副作用がさらに軽減されています。脳内への移行が少ないため、眠気などの副作用がほとんどありません。

- 種類

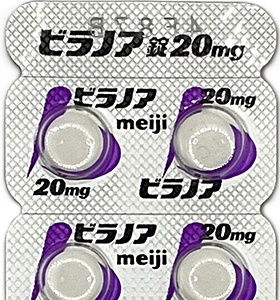

デスロラタジン(商品名:デザレックス他)、ビラスチン(商品名:ビラノア他)など。

- 使用上の注意

比較的新しい薬であるため、他の薬との相互作用などについては、医師や薬剤師に確認することが重要です。

抗ヒスタミン薬は、内服薬だけでなく、点眼薬や点鼻薬などの剤形もあります。症状やライフスタイルに合わせて、医師と相談の上、適切な薬を選択することが重要です。また、市販薬としても入手可能ですが、持病がある場合や他の薬を服用している場合は、医師や薬剤師に相談してから使用しましょう。

それぞれの薬によって効果や副作用の出方には個人差があります。もし、服用中に気になる症状が現れた場合は、自己判断で服用を中止せず、医師や薬剤師に相談してください。

抗ロイコトリエン薬は、アレルギー反応に関与する物質であるロイコトリエンの働きを阻害する薬です。ロイコトリエンは、気管支の収縮や炎症を引き起こすため、鼻づまりを悪化させる原因となります。抗ロイコトリエン薬は、このロイコトリエンの生成や作用を阻害することで、鼻づまりを改善します。特に、抗ヒスタミン薬だけでは鼻づまりが十分に改善しない場合に有効です。

現在、日本で使用されている抗ロイコトリエン薬は以下の2種類です。

- モンテルカストナトリウム

ロイコトリエン受容体拮抗薬と呼ばれるタイプの薬で、ロイコトリエンが受容体に結合するのを阻害することで効果を発揮します。1日1回、夜に服用します。チュアブル錠も販売されており、小児にも使用可能です。

- プランルカスト水和物

5-リポキシゲナーゼ阻害薬と呼ばれるタイプの薬で、ロイコトリエンの合成を阻害することで効果を発揮します。1日2回服用します。

抗ロイコトリエン薬は、即効性はなく、効果が現れるまでに数日かかる場合があります。 また、効果には個人差があり、すべての人に効果があるとは限りません。

主な副作用としては、頭痛、腹痛、消化不良などが報告されていますが、比較的副作用は少ないとされています。 ただし、まれに重篤な副作用(アナフィラキシー、肝機能障害、血管炎、神経精神症状など)が起こる可能性も指摘されているため、服用中に異変を感じた場合は、すぐに医師に相談することが重要です。

抗ロイコトリエン薬は、単独で使用されることもありますが、抗ヒスタミン薬などの他のアレルギー治療薬と併用される場合もあります。最適な治療法は、症状の程度や他の病気の有無などを考慮して、医師と相談の上で決定されます。 自己判断で服用せず、必ず医師の指示に従ってください。