春から夏にかけて、くしゃみや鼻水、目のかゆみなど、花粉症特有のつらい症状に悩まされる人も多いでしょう。

「薬に頼るだけじゃなく、できるだけ自然な方法で症状を和らげたい」そんなふうに考えている方へ。実は、毎日の食事を見直すことで、花粉症の症状をやわらげることが期待できます。

この記事では、医師監修のもと、花粉症対策に効果が期待できる「食べ物」と「栄養素」について詳しく解説します。

毎日の食事を見直すことで体質改善を図り、症状軽減を目指しましょう。

花粉症と食事の関係|なぜ食事改善が効果的なのか?

花粉症の症状を抑えるためには、体の免疫バランスを適切に整えることが重要です。特に、腸内環境の改善は、免疫細胞の働きを正常に保つ上で大きな役割を果たします。

また、花粉症の症状に関わる物質の一つに「ヒスタミン」があります。

ヒスタミンは、体がアレルゲン(花粉など)に反応した際に放出される物質で、くしゃみや鼻水、かゆみといった症状を引き起こします。

抗酸化作用や抗炎症作用をもつ栄養素を積極的に摂取することで、ヒスタミンの過剰な放出や炎症反応を抑え、症状の緩和が期待できると考えられています。

このように、食事の見直しは、体質の改善を通じて花粉症症状のコントロールを目指すための有効なアプローチのひとつです。

花粉症対策に役立つ栄養素と食品 | なぜヨーグルトやきのこなどが効果的なの?

ここからは、花粉症症状の緩和に役立つとされる栄養素と、日々の食事に取り入れやすい食品を紹介します。

乳酸菌:腸内環境を整える

効果

腸には、全身の免疫細胞の約6割が集中しているといわれています。腸内細菌のバランスが崩れると、免疫機能が正常に働かず、アレルギー反応が過剰に起こりやすくなります。

乳酸菌は、糖類を分解して乳酸をつくる善玉菌の一種であり、腸内環境を整える役割を担います。

腸内環境を良好に保つことで、免疫システムの過剰反応を抑え、花粉症症状の緩和が期待できます。

乳酸菌を多く含む食品

ヨーグルト、キムチ、味噌などの発酵食品

食物繊維:腸内フローラをサポート

効果

食物繊維は、腸内環境を整える上で欠かせない栄養素です。善玉菌のエサとなり、腸内細菌叢(ちょうないさいきんそう)を良好に保つことで、腸管免疫を活性化させ、アレルギー症状の軽減に寄与すると考えられています。

食物繊維には、水に溶ける「水溶性食物繊維」と、水に溶けにくい「不溶性食物繊維」があり、いずれも腸の健康を支える重要な役割を担っています。

- 水溶性食物繊維:腸内細菌のエサとなり、善玉菌の増殖を促進する

- 不溶性食物繊維:腸のぜん動運動を促し、老廃物の排出をサポートする

食物繊維を多く含む食品

- 水溶性食物繊維:わかめ、ひじき、こんにゃく、大麦など

- 不溶性食物繊維:ごぼう、大豆、きのこ類など

オメガ3脂肪酸 : 炎症を抑える

効果

オメガ3脂肪酸は、炎症を抑制する効果があり、アレルギー反応を緩和する可能性があり、花粉症による鼻炎や皮膚のかゆみなどの症状を和らげる効果が期待できます。

オメガ3脂肪酸体内で生成できない必須脂肪酸であるため、食事から積極的に摂取する必要があります。

青魚に多く含まれていますが、鮮度が落ちるとアレルギー症状を悪化させる可能性がある「ヒスタミン」が生成されてしまう可能性があるので注意が必要です。

オメガ3脂肪酸を多く含む食品

サバやサンマなどの青魚、亜麻仁油、えごま油、しそ油など

ビタミンD:免疫機能を正常化

効果

ビタミンDは、免疫細胞の働きを調整し、正常な免疫応答を維持する働きがあります。炎症を抑制する作用もあり、アレルギーによる炎症反応を穏やかにする効果が期待されています。

また、前述したオメガ3脂肪酸吸収を助け、免疫細胞の活性化にも関与します。特に青魚は、オメガ3脂肪酸とビタミンDを同時に摂取できるため、効率的な食品といえるでしょう。

ビタミンDが不足すると、免疫バランスが崩れ、花粉症が悪化する可能性も考えられます。特に、日照時間が短い冬季はビタミンDが不足しがちなので、積極的に摂取することを心がけましょう。

ビタミンDを多く含む食品

サバやサンマなどの青魚、きのこ類、卵黄など

ケルセチン:アレルギー症状を抑制

効果

ケルセチンは、ポリフェノールの一種であり、アレルギー反応の原因物質であるヒスタミンの放出を抑える働きが知られています。

花粉症では、体が花粉を異物とみなしてヒスタミンを放出し、くしゃみや鼻水、鼻づまりといった症状を引き起こします。

ケルセチンを摂取することで、これらの症状の発現を抑える効果が期待されています。

ケルセチンを多く含む食品

玉ねぎ(特に皮の部分に多い)、りんご、ブロッコリーなど

花粉症を悪化させる可能性のある食べ物とは?

一部の食品は、体内でヒスタミンの分泌を促したり、腸内環境を乱したりすることで、花粉症症状を悪化させる可能性があります。

花粉症がつらい時期には、これらの食品に注意を払い、必要に応じて摂取量を調整することが有効です。

ヒスタミンを多く含む食品

鮮度の落ちた青魚・回遊魚

サバ、いわし、ぶり、さんま、まぐろ、かつおなど

加工肉

ハム、ソーセージ、ベーコン、サラミなど

チョコレート

これらの食品にはヒスタミンが多く含まれており、体内のヒスタミン濃度が高まると、くしゃみ、鼻水、かゆみなどのアレルギー症状が悪化するリスクが高まります。

特に注意すべき点は鮮度の落ちた青魚・回遊魚です。魚に多く含まれる「ヒスチジン」というアミノ酸が、ヒスタミン産生菌と呼ばれる細菌の作用で変化してヒスタミンが生成されます。ですが青魚は、新鮮な状態であれば花粉症に効果的なビタミンDを接種できるので、新鮮なものを選びましょう。また、調理する際は、ヒスタミンを生成しにくい加熱調理がおすすめです。

腸内環境に悪影響を与える食品

砂糖を多く含む食品

清涼飲料水、菓子パン、ケーキ、アイスクリーム、チョコレート、キャンディーなど

加工食品

インスタントラーメン、スナック菓子など

食品添加物を多く含む製品

コンビニのおにぎり・お弁当、漬物、調味料、レトルト食品など

これらの食品は、腸内の善玉菌を減少させ、腸内環境の悪化を招く可能性があります。

腸内環境の乱れは免疫機能にも影響を及ぼし、アレルギー症状を助長しやすくなるため、花粉症の悪化要因となることがあります。

食生活を見直す際のポイント

これらの食品を完全に避ける必要はありませんが、花粉症の症状が強く出やすい時期には、摂取を控えめにしたり、鮮度や品質に注意したりすることが大切です。

また、食べ物による影響は個人差が大きいため、自己判断に迷う場合や症状がなかなか改善しない場合は、医師に相談することをおすすめします。

食事の見直しも大切な対策の一つですが、必要に応じて医療的なアドバイスを受けながら、自分に合った対策を見つけていきましょう。

花粉症に効く食事に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 花粉症に効く食べ物はすぐに効果が出ますか?

A1.花粉症に良いとされる食べ物を取り入れても、短期間で劇的な変化が現れることは少ないとされています。症状の緩和を実感するためには、一定期間継続して摂取し、体質改善を目指すことが重要です。

効果の現れ方には個人差があるものの、腸内環境の改善や免疫バランスの調整に働きかける栄養素を積極的に摂ることは、長期的な体調管理において意味のある取り組みといえます。

焦らず、日々の食事を見直しながらコツコツ続けていくことが、花粉症対策の第一歩になります。

Q2. サプリメントで栄養を補っても大丈夫ですか?

A2.サプリメントは、栄養補給の補助手段として有効です。ただし、あくまで補助的な位置づけと考え、基本はバランスの取れた食事を心がけましょう。

選ぶ際は、成分表示や説明書をよく確認し、用法・用量を守って使用することが大切です。

Q3. 食事療法だけで花粉症は完治しますか?

A3.食事療法のみで花粉症を完全に治すことは難しいとされています。

食事によって免疫バランスの調整や炎症反応の抑制を図ることは可能ですが、アレルギー体質そのものを根本から変えるのは容易ではありません。

症状が強い場合や日常生活に支障が出ている場合は、早めに医療機関を受診し、医師の診断に基づいた適切な治療を受けることをおすすめします。

まとめ:毎日の食事を見直して、花粉症のつらさを軽減しよう

花粉症対策には、薬だけでなく、体の内側から整えるアプローチも大切です。バランスの取れた食事で免疫バランスを整えることは、症状のコントロールに役立ちます。

ただし、食生活の改善は治療を代替するものではありません。症状が重い場合は、医療機関で適切な診断と治療を受けることが重要です。

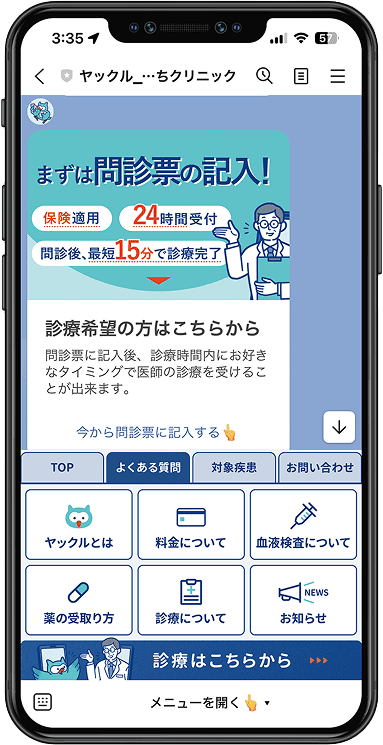

一方で、忙しくて通院が難しい方や、外出を控えたい方も多いかもしれません。そんなときは、オンライン診療サービス『ヤックル』を活用してみてはいかがでしょうか?

『ヤックル』なら、自宅にいながら医師に相談でき、症状に応じた治療方針や薬の提案も受けられます。花粉症のピーク時期に外出せずに済むという点でも、負担を減らしたい方にとって心強い選択肢となるでしょう。

「この症状、花粉症かも?」「いつもよりつらい気がする…」と感じたら、まずは自分に合った方法を選び、無理のない対策を始めてみましょう。

今すぐLINEで簡単に診療を始めませんか?