この記事を読むのに必要な時間は約7分です。

高血圧・低血圧というワードは、日頃から目にしたり使ったりする方もいますよね。しかしどの数値から血圧が高いと判断されるのでしょうか。血圧には7段階の分類がありますが、細かい数値までは知らない方も多いはず。

そもそも血圧とは、心臓から送り出された血液が血管の壁を押す力を指します。血液が体内に流れることで、酸素や栄養素などが全身に運ばれるので、私たちが生きていくには必要な活動です。

血圧には正常値があり、その数値を超えて高血圧の状態になると、血管を傷つけてしまいさまざまな病気の元凶となり得ます。将来の病気や死亡リスクを減らすために、高血圧の基準について知識を入れておきましょう。

高血圧症ってどんな病気?

病気の中でも身近に感じることの多い「高血圧症」ですが、血圧が高くなる点以外にどんな病気か知らない人も多いですよね。まずは高血圧について詳しく解説します。

なぜ高血圧が身近に感じるかというと、高血圧患者の人口は約4,300万人と推定されており、日本の人口の約3分1(※)ほどです。日本人のおよそ3人に1人が高血圧有症者のため、国民病とも言われています。

ただし「高血圧」と「高血圧症」は異なり、一過性の高血圧では高血圧症とは診断されません。血圧は、痛みや精神的なストレスなどでも一時的に上昇するため、一時的な高血圧の場合は病気とは判断されません。

継続的に血圧の数値が基準を超えた場合に、「高血圧症」と診断されます。

※参考:高血圧治療ガイドライン2019

高血圧の基準

血圧がいくつになったら「高血圧」なのか、どういった状況で「高血圧症」と判断されるのか、診断基準を詳しく解説します。

「収縮期血圧」と「拡張期血圧」

まずは、血圧の基礎知識である「収縮期血圧」と「拡張期血圧」について解説します。

血圧を測定するとき「上が〇〇(数値)、下が〇〇(数値)」といった言い方をしますよね。血圧には2種類あり、それぞれが上・下と呼ばれています。

血圧の上と呼ばれているのが、心臓が縮んで血液を送り出すときの圧力で、正式には「収縮期血圧」と言います。最高血圧とも呼ばれています。一方で血圧の下とは、心臓が広がっている状態の圧力で、血液を送り込んでいないときに血管の壁にかかる圧力を示します。正式には「拡張期血圧」と言い、最低血圧とも呼ばれています。

血圧の分類

血圧の数値には、クリニック・健康診断などで測定する「診察室血圧」と自宅で測定する「家庭血圧」があります。刺激やストレスによって変動する血圧は、測定する環境によっても変動します。そのため、診察室血圧か家庭血圧かによって血圧の分類も異なります。

高血圧治療ガイドラインでは、診察室血圧と家庭血圧を以下の7つに分類しています。

| 分類 | 診察室血圧(㎜Hg) | 家庭血圧(㎜Hg) | ||

|---|---|---|---|---|

| 収縮期血圧(上) | 拡張期血圧(下) | 収縮期血圧(上) | 拡張期血圧(下) | |

| 正常血圧 | 120未満 かつ 80未満 | 115未満 かつ 75未満 | ||

| 正常高値血圧 | 120~129 かつ 80未満 | 115~124 かつ 75未満 | ||

| 高値血圧 | 130~139 かつ/または 80~89 | 125~134 かつ/または 75~84 | ||

| =以下の数値から薬物治療の対象となります= | ||||

| Ⅰ度高血圧 | 140~159 かつ/または 90~99 | 135~144 かつ/または 85~89 | ||

| Ⅱ度高血圧 | 160~179 かつ/または 100~109 | 145~159 かつ/または 90~99 | ||

| Ⅲ度高血圧 | 180以上 かつ/または 110以上 | 160以上 かつ/または 100以上 | ||

| (孤独性)収縮期高血圧 | 140以上 かつ 90未満 | 135以上 かつ 85未満 | ||

※参考:高血圧治療ガイドライン2019

前述したように、血圧は一過性に上昇するケースもあり、1日の測定では高血圧とは判断されません。複数回測定し、継続的に高血圧の状態が続けば「高血圧」と判断されます。

診察室血圧の基準

高血圧は、診察室血圧の場合「140/90㎜Hg以上」の状態で判断されます。上の血圧である 収縮期血圧が140㎜Hg以上、または下の血圧であれば拡張期血圧が90㎜Hg以上のいずれかが該当する場合です。

これは1日の測定だけで判断せず、別の日にも測定を行い複数回測定することが条件とされています。診察室血圧が継続して基準値よりも高い状態が続けば、「高血圧症」と診断されます。

家庭血圧の基準

高血圧かを判断するには家庭血圧の数値も重要です。家庭血圧の場合、高血圧と判断される基準「135/85㎜Hg以上」ですが、この数値は5〜7日間またはそれ以上の期間測定を継続し、平均値が対象の数値です。

家庭血圧が異常なくても、病院での測定では緊張してしまい、診察室血圧のみが高血圧の基準を超えてしまう方がいます。そういった方を「白衣高血圧」と呼び、白衣高血圧の方が正常な血圧を測定するために家庭血圧が必要となります。

白衣高血圧の場合、将来的に高血圧症になる可能性が高いと言われていますが、診察室血圧が高いのみであれば薬を使用した治療は必要ないと判断されています。ただし、血圧チェックは定期的に行いましょう。

また、白衣高血圧とは逆に、診察室血圧が正常にも関わらず家庭血圧が高血圧の基準を超える「仮面高血圧」と呼ばれる方もいます。仮面高血圧は、診察室血圧と家庭血圧が両方基準を超える「持続性高血圧」と同等の、合併症の発症や命に関わる重病を発症するリスクがあります。

隠れている高血圧を見つけるためにも、診察室血圧だけでなく家庭血圧の数値が重要視されているのです。

降圧目標数値は人によって異なる

高血圧の基準を解説しましたが、血圧はいくつを目標に維持すればいいのでしょうか。

正常血圧の基準は、診察室血圧が120/80㎜Hg・家庭血圧が115/75㎜Hg未満です。正常血圧と高血圧の基準には間が空きますが、その間を「正常高値血圧」と呼び、将来高血圧になりやすいと言われています。

一般的には、120/80㎜Hg以上が降圧目標値として示されるケースが多いですが、実は降圧目標値は人によって異なります。

降圧目標値は年齢や合併症によって区別され、すでに発症している合併症によってはより重病を発症するリスクを考慮したり、高齢者は血圧が低下しすぎると臓器に悪影響を及ぼしたりする可能性があるからです。

いきなり降圧目標に近づけるのではなく、まずはゆっくり血圧の目標をクリアしていくことが大切です。基準値まで血圧が下げられず治療を止めてしまうと、高血圧による重病や死亡リスクはそのままです。

分かりやすく達成しやすい目標を立て、治療をドロップアウトしないよう、徐々に血圧を下げていくことを目指していきましょう。

| 対象者 | 診察室血圧 | 家庭血圧 |

| 若年・中年・前期高齢者患者(75歳未満) | 130/80㎜Hg未満 | 125/75㎜Hg未満 |

| 後期高齢者患者(75歳以上) | 140/90㎜Hg未満 | 135/85㎜Hg未満 |

| 脳血管障害患者・冠動脈疾患患者 | 75歳未満:140/90㎜Hg未満75歳以上:130/80㎜Hg未満(忍容性があれば) | 75歳未満:135/85㎜Hg未満75歳以上:125/75㎜Hg未満未満(忍容性があれば) |

| 75歳以上の・糖尿病患者・CKD患者(蛋白尿陽性)・抗血栓薬内服中患者 | 130/80㎜Hg未満(忍容性があれば) | 125/75㎜Hg未満未満(忍容性があれば) |

※参考:高血圧治療ガイドライン2020

高血圧になるとどんな症状が出る?

ここまで高血圧症の診断基準について詳しく解説しましたが、実際に高血圧症にかかってしまうとどんな症状があるのでしょうか。ここからは高血圧症について解説していきます。

高血圧は「本態性高血圧」と「二次性高血圧」に分類され、それぞれで起因や細かい症状が異なります。

本態性高血圧

食生活や運動不足などの生活習慣に起因する「本態性高血圧症」は、初期段階の自覚症状がほぼありません。自覚症状がないと自分が高血圧であることに気付けず、徐々に高血圧が進行してしまいます。

高血圧が重症化すると、頭痛(後頭部)・めまい・立ちくらみ・目がチカチカするなどの症状を引き起こす可能性があります。

本態性高血圧に繋がる原因に挙げられるのは、塩分の過剰摂取・アルコールの過剰摂取・肥満・運動不足・喫煙・ストレス・加齢などです。さらに、遺伝子的要因も関係すると言われています。高血圧を持っている家族がいる方は、本態性高血圧になるリスクが高くなるので、定期的に血圧を測定してチェックすることをおすすめします。

二次性高血圧

高血圧になる原因疾患がある場合を「二次性高血圧」と言います。二次性高血圧は、高血圧の症状である頭痛(後頭部)・めまい・立ちくらみなどに加えて、原因疾患の症状や所見が示唆されます。

高血圧患者のほとんどが本態性高血圧症を占めているため、最初に本態性高血圧症の治療を行うケースが多いですが、二次性高血圧症の場合は高血圧の治療薬では改善が見込めません。本態性高血圧症の薬物治療でも改善しなかったり、高血圧が急速に進行したりした場合は二次性高血圧が疑われます。

「高血圧治療ガイドライン」では、主に以下の原因疾患と示唆する所見が挙げられています。

| 主な原因疾患 | 示唆する所見 |

| 睡眠時無呼吸症候群 | いびき・昼間の眠気・肥満 |

| 原発性アルドステロン症 | 四肢脱力・夜間多尿・低K血症 |

| 腎血管性高血圧 | 急な血圧上昇・腹部血管雑音・低K血症・夜間多尿 |

| 腎実質性高血圧 | 蛋白尿・血尿・腎機能低下・腎疾患の既往 |

| クッシング症候群 | 中心性肥満・満月様顔貌・皮膚線条・高血糖 |

| 褐色細胞腫 | 発作性高血圧・動揺性高血圧・動悸・頭痛・発汗・神経線維腫 |

| 先端肥大症 | 四肢先端の肥大・特有の顔貌 |

| 甲状腺機能低下症 | 徐脈・浮腫・活動性減少・脂質・CPK・LDH高値 |

| 甲状腺機能亢進症 | 頻脈・発汗・体重減少・コレステロール低値 |

| 副甲状腺機能亢進症 | 高Ca血症・夜間多尿・口渇感 |

| 大動脈縮窄症 | 血圧上下肢差・血管雑音 |

| 薬剤誘発性高血圧 | 薬物使用歴・治療抵抗性高血圧・低K血症 |

※参考:高血圧治療ガイドライン

原因疾患の治療を行い完治させることで、血圧の数値が正常化し、高血圧の症状も改善されていきます。

高血圧が与える悪影響

高血圧症は、国民病とも言われるほど身近な病気ですが、高血圧が身体へ与える影響は軽いものではありません。

高血圧の状態が続くと、血管の壁が傷ついてしまい血管が徐々に硬くなり動脈硬化へ繋がります。動脈硬化が進行すると、脳卒中や心臓病・腎臓病などの合併症を発症する可能性があり、合併症によっては死亡リスクが高くなるほどの悪影響を与えます。

高血圧症は、初期症状があまりないだけでなく、頭痛や疲労感・食欲不振などを感じてもただの体調不良だと思い放置してしまうケースも少なくありません。身体に異変を感じたときだけでなく、定期的に健康診断を受診し自分の血圧を把握しておきましょう。

また、日頃から十分な休養や睡眠・運動を行い、塩分やアルコールを摂取しすぎないように生活習慣も見直してみましょう。

高血圧か不安に感じたら医師へ相談を

高血圧の基準について詳しく解説しましたが、診察室血圧は医療機関でないと測定できませんし、家庭血圧は測定器があっても平均値を算出しなければいけないため、自分で高血圧を判断するのは難しいです。高血圧は放っておくと身体へ悪影響をもたらすため、生活習慣や自覚症状などによって「高血圧ではないか」と不安がある方は、まず医師に相談しましょう

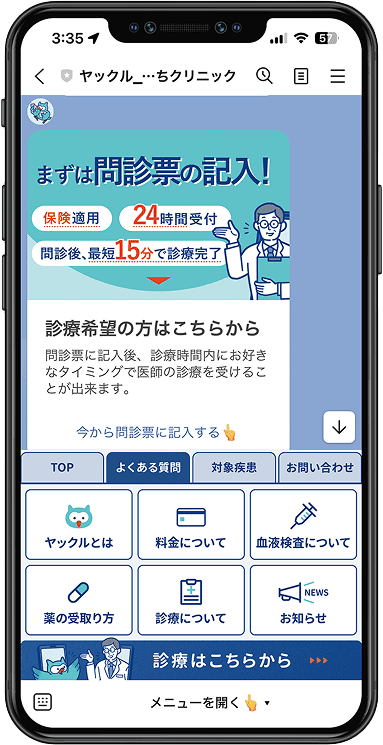

あなたの健康を守る新しい選択「ヤックル」

病院をもっと気軽に、もっと身近に。ヤックルは「定期的な通院が負担となる生活習慣病治療を、自宅で気軽に受けられるようにしたい!」という想いから生まれました。

- 予約不要で夜22時まで診療可能

- ビデオ通話診療で簡単に通院

- 血液検査などが自宅でできる

- 豊富な経験を持つ医師や糖尿病専門医が徹底サポート

生活習慣病は、放置すると命に関わる重大な病気に進行するリスクがあります。定期的な受診で命に係わる重大な病気への進行を予防することが何よりも重要です。ヤックルはあなたの健康を守るため、来院をいつでもお待ちしています。

今すぐLINEで簡単に診療を始めませんか?

\ヤックルのご利用方法/

\ヤックルの医師紹介/