糖尿病性ケトアシドーシス(DKA)は、命に関わる緊急の合併症です。意識もうろう/深く速い呼吸/止まらない嘔吐・腹痛のどれかがあれば直ちに対面の医療機関を受診してください。本記事は「今すぐの判断」「起こる理由」「自宅でできること」「再発予防」を、患者さんとご家族向けに整理しました。

ヤックルでは、オンライン診療を通じて患者様の日常的な血糖管理をサポートしています。インスリン治療の継続がケトアシドーシス予防には重要なため、一緒に治療を継続していきましょう。

糖尿病性ケトアシドーシスとは何か?

基本的なメカニズム

糖尿病性ケトアシドーシス(DKA:Diabetic Ketoacidosis)は、体内のインスリンが極端に不足したときに起こる危険な状態です。

通常、私たちの体は血液中のブドウ糖(グルコース)をエネルギー源として使用しています。インスリンは、このブドウ糖を細胞内に取り込むために必要不可欠なホルモンです。しかし、インスリンが不足すると、ブドウ糖を細胞内に取り込むことができなくなります。

すると、体は「エネルギー不足」と判断し、代替エネルギー源として脂肪を分解し始めます。この脂肪分解の過程で「ケトン体」という酸性物質が大量に産生されます。ケトン体が血液中に蓄積すると、血液が酸性に傾き、これが「ケトアシドーシス」と呼ばれる危険な状態を引き起こします。

血液が酸性になると、全身の臓器の機能が低下し、特に脳や心臓、腎臓に深刻な影響を与えます。治療が遅れると意識を失ったり、命に関わる危険があるため、早期発見・早期治療が非常に大事です。

1型糖尿病と2型糖尿病での違い

糖尿病性ケトアシドーシスは、主に1型糖尿病の患者様に発症します。1型糖尿病では、膵臓のβ細胞が破壊されてインスリンがほとんど分泌されないため、ケトアシドーシスを起こしやすい状態にあります。実際、1型糖尿病の初回診断時にケトアシドーシスで救急搬送されるケースも少なくありません。

一方、2型糖尿病の患者様でも、以下のような状況でケトアシドーシスを発症することがあります。

- 感染症や外傷などの強いストレス状態

- 清涼飲料水の大量摂取(ペットボトル症候群)

- インスリン分泌能の著しい低下

- 特定の薬剤(SGLT2阻害薬など)の影響

2型糖尿病の場合、ある程度インスリンが分泌されているため、1型糖尿病ほど頻繁には発症しませんが、上記のような条件が重なると十分に起こりうる合併症です。

見逃してはいけない症状・サイン

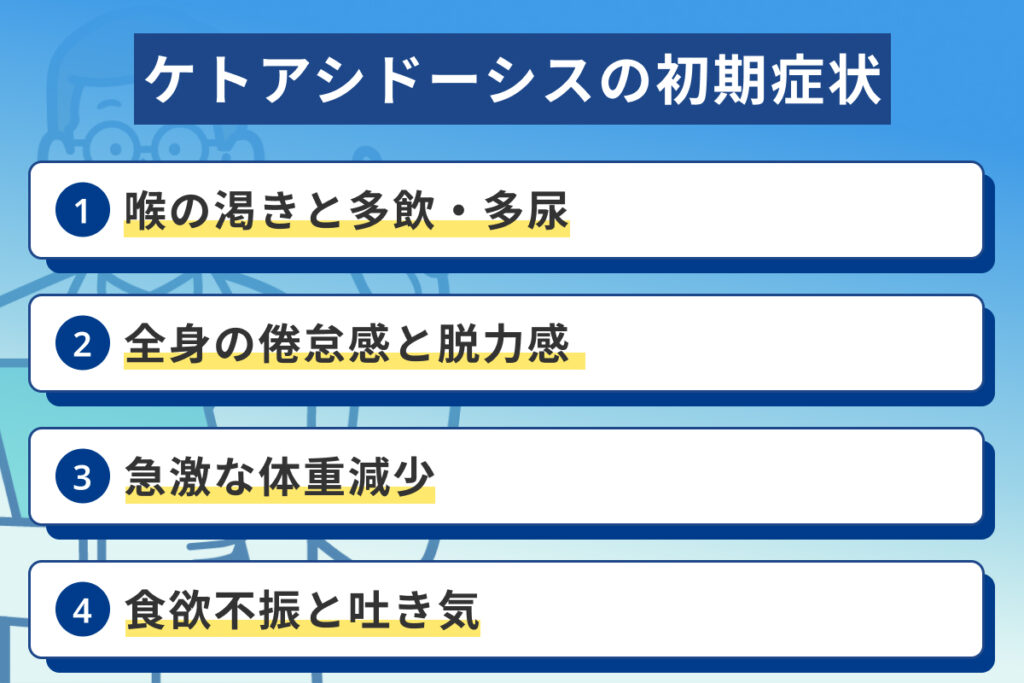

初期症状(早期発見のポイント)

糖尿病性ケトアシドーシスの症状は、通常1〜2日という短期間で急激に進行します。早期発見のためには、以下の初期症状を見逃さないことが重要です。SGLT2内服者は血糖が高くなくてもDKAに注意。

強い喉の渇きと多飲・多尿

最も典型的な初期症状です。高血糖により体内の水分が尿として大量に失われるため、異常なほど喉が渇きます。水分を大量に摂取しても渇きが収まらず、普段より明らかに多い飲水・頻尿も見られます。

全身の倦怠感と脱力感

体がエネルギーを適切に利用できないため、強い疲労感を感じます。いつもの日常生活が困難になるほどの倦怠感が特徴的です。

急激な体重減少

短期間(数日から1週間)で2〜3kg以上の体重減少が見られることがあります。これは脱水と筋肉の分解によるものです。

食欲不振と吐き気

胃腸の動きが悪くなり、食事を摂ることが困難になります。軽度の吐き気から始まることが多く、徐々に悪化していきます。

これらの症状は糖尿病の一般的な症状と似ているため見過ごされがちですが、急激に現れた場合や症状が強い場合は要注意です。

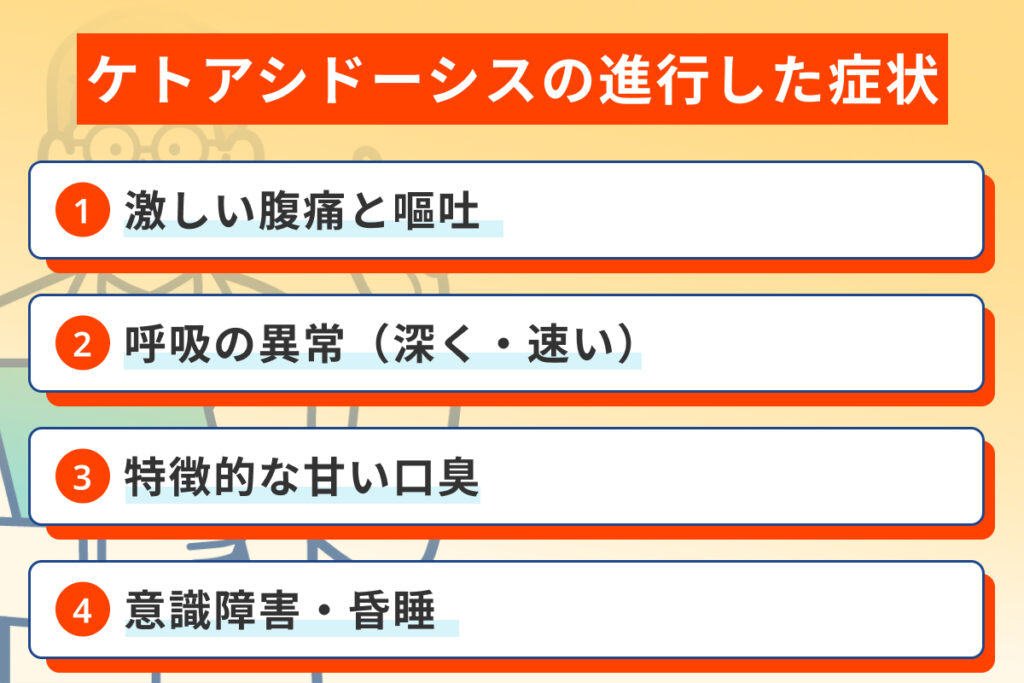

進行した症状(緊急受診が必要)

初期症状が見過ごされ、病状が進行すると以下のような深刻な症状が現れます。これらの症状が一つでも見られた場合は、直ちに救急医療機関を受診する必要があります。

激しい腹痛と嘔吐

上腹部を中心とした激しい痛みが特徴的です。この腹痛は急性腹症と間違われることもあり、外科的疾患との鑑別が必要になることもあります。嘔吐も頻回となり、水分や食事の摂取が全く不可能になります。

呼吸の異常(クスマウル呼吸)

血液の酸性化を補正しようとして、深くて速い呼吸が見られます。これは「クスマウル呼吸」と呼ばれ、糖尿病性ケトアシドーシスの特徴的な症状です。患者様は息苦しさを訴え、安静にしていても呼吸が荒くなります。

特徴的な甘い口臭(アセトン臭)

ケトン体の一種であるアセトンの影響で、呼気から甘酸っぱい、果物のような特徴的な臭いがします。この臭いは、マニキュアの除光液に似ていると表現されることもあります。

意識障害・昏睡

最も危険な症状です。最初は軽度の意識混濁から始まり、徐々に反応が鈍くなり、最終的には昏睡状態に陥ります。この段階では生命に直接関わる危険があります。

その他の重要な症状

- 血圧低下と頻脈(脱水による循環不全)

- 皮膚の乾燥と弾力性の低下

- 眼球の陥没

- 体温低下(感染症がある場合は発熱することも)

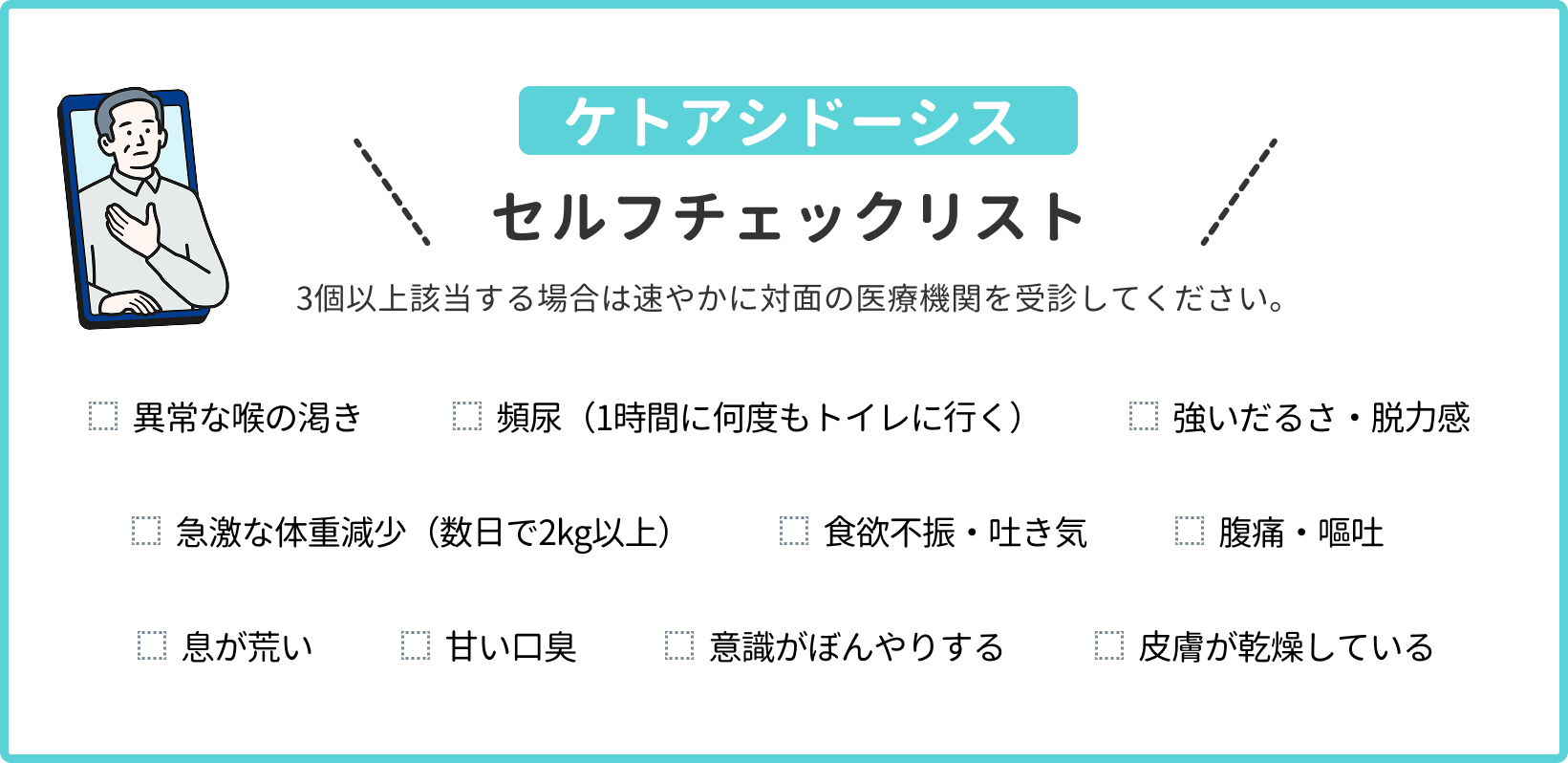

症状チェックリスト

□ 異常な喉の渇き(1日3リットル以上の水分摂取)

□ 頻尿(1時間に何度もトイレに行く)

□ 強いだるさ・脱力感

□ 急激な体重減少(数日で2kg以上)

□ 食欲不振・吐き気

□ 腹痛・嘔吐

□ 息が荒い

□ 甘い口臭

□ 意識がぼんやりする

□ 皮膚が乾燥している

3個以上該当する場合は速やかに対面の医療機関を受診してください。 5個以上該当する場合は緊急受診が必要です。

家族や周囲の方が気づくべきポイントとして、普段と明らかに違う様子(極度の疲労感、大量の水分摂取、頻回な排尿、甘い口臭など)が見られた場合は、本人の自覚がなくても医療機関への相談を強く勧めることが大切です。

糖尿病性ケトアシドーシスの原因

主な誘因

糖尿病性ケトアシドーシスは様々な要因により引き起こされますが、主要な誘因を理解しておくことで予防につながります。

インスリン注射の中断・不足

最も一般的な原因です。1型糖尿病の患者様が自己判断でインスリン注射を中止したり、量を減らしたりすることで発症します。「体調が悪いから食事を摂っていないのでインスリンは不要」という誤った判断や、「旅行中くらいは注射を休みたい」という安易な考えが重大な結果を招くことがあります。

感染症

風邪、インフルエンザ、肺炎、尿路感染症などの感染症は、体にストレスを与えてインスリンの必要量を増加させます。普段と同じインスリン量では不足してケトアシドーシスを引き起こすことがあります。特に発熱を伴う感染症では注意が必要です。

外傷・手術などの身体的ストレス

交通事故によるケガ、手術、心筋梗塞、脳卒中などの身体的ストレスも、ストレスホルモン(コルチゾール、アドレナリンなど)の分泌を増加させ、血糖値を上昇させます。これらのホルモンはインスリンの働きを阻害するため、普段よりも多くのインスリンが必要になります。

清涼飲料水の大量摂取(ペットボトル症候群)

特に2型糖尿病の患者様に見られる原因です。甘いジュースやスポーツドリンクを1日に数リットル摂取することで、急激に血糖値が上昇し、膵臓のインスリン分泌能力を超えてしまいます。「水分補給のため」「熱中症予防のため」という理由で大量摂取することが多く、特に夏場は注意が必要です。

薬剤による誘発

SGLT2阻害薬による正常血糖ケトアシドーシス

近年注目されているのが、SGLT2阻害薬(ナトリウム・グルコース共輸送体2阻害薬)による「正常血糖ケトアシドーシス」です。この薬剤は尿中へのグルコース排泄を促進するため、血糖値があまり上昇せずにケトアシドーシスが進行することがあります。血糖値が正常範囲であっても、上記の症状が見られる場合は注意が必要です。

その他の薬剤

- ステロイド薬:血糖値を上昇させる作用があります

- 利尿薬:脱水を助長し、電解質バランスを崩します

- 一部の向精神薬:血糖値に影響を与えることがあります

生活習慣との関連

過度な糖質制限

極端な糖質制限(1日20g以下など)を行うと、体が飢餓状態と判断してケトン体を大量に産生することがあります。糖尿病患者の場合、これがケトアシドーシスに発展する可能性があります。

過度の飲酒

大量の飲酒は血糖コントロールを悪化させ、また食事摂取不良による飢餓状態を引き起こすことがあります。アルコール性ケトアシドーシスという病態もあり、糖尿病患者では特に注意が必要です。

不規則な生活習慣

睡眠不足、過度のストレス、不規則な食事時間などは、血糖コントロールを悪化させ、ケトアシドーシスのリスクを高めます。

診断方法と検査

血液検査での診断基準

糖尿病性ケトアシドーシスの診断は、主に血液検査の結果に基づいて行われます。診断基準となる主要な検査値は以下の通りです。血糖>250 mg/dL、pH<7.30、HCO₃⁻<18 mEq/L、ケトン増加(β-ヒドロキシ酪酸≥3.0 mmol/L)。SGLT2内服中は血糖<200 mg/dLでもDKAがあり得ます。

血糖値

250mg/dL以上の高血糖が典型的です。ただし、SGLT2阻害薬を服用している場合の正常血糖ケトアシドーシスでは、血糖値が200mg/dL以下のこともあります。

血中ケトン体(β-ヒドロキシ酪酸)

3.0mmol/L以上で陽性と判定されます。この値が高いほど重症度が高いことを示します。

血液pH

pH7.30以下の代謝性アシドーシスを示します。正常な血液pHは7.35-7.45の範囲に厳密に維持されているため、7.30以下は明らかな異常値です。

血清重炭酸イオン(HCO3-)

18mEq/L以下に低下します。これは体内の酸を中和するために重炭酸イオンが消費されるためです。投与は原則pH<7.0で検討します。

その他の検査

尿ケトン体検査

簡便な検査方法として、尿ケトン体の測定があります。試験紙を使用して自宅でも測定可能で、陽性(+)から強陽性(+++)まで段階的に判定できます。ただし、血中ケトン体の方がより正確な評価が可能です。

電解質バランス

- ナトリウム:脱水により変動します

- カリウム:初期は正常~高値ですが、治療により急激に低下する可能性があります

- クロール:低値を示すことが多いです

血液ガス分析

血液の酸塩基平衡を詳細に評価します。代謝性アシドーシスの程度や、呼吸による代償の状態を確認できます。

腎機能検査

脱水による腎機能低下の程度を評価します。BUN(血中尿素窒素)やクレアチニン値が上昇することがあります。

鑑別診断

高浸透圧高血糖症候群との違い

2型糖尿病の高齢者に多く見られる病態で、著しい高血糖(600mg/dL以上)と脱水が特徴ですが、ケトン体の上昇は軽度です。意識障害は血糖値に比例して強くなります。

その他の意識障害との鑑別

- 低血糖:血糖値70mg/dL以下、冷汗、動悸などの症状

- 脳血管障害:画像検査により鑑別

- 感染症による意識障害:発熱、炎症反応の上昇

- 薬物中毒:薬物摂取の病歴

上記のような検査は医療機関での対面診療でのみ実施可能であり、疑いがある場合は速やかに適切な医療機関への受診をお勧めします。

治療方法

緊急治療の流れ

糖尿病性ケトアシドーシスの治療は、生命に関わる緊急事態として扱われます。診断が確定次第、直ちに入院治療が開始されます。

即座の入院が必要

外来治療は不可能であり、必ず入院での治療となります。軽症〜中等症は一般/観察病棟でも可、重症(pH<7.0)や意識障害はICU(集中治療室)での管理が行われます。

治療の3本柱

糖尿病性ケトアシドーシスの治療は、以下の3つの要素を同時に行うことが基本です。

- 点滴で水分を補う(脱水の改善)

- インスリンを投与して高血糖とケトンを下げる

- 電解質(特にカリウム)の調整

これらの治療は相互に関連しており、バランスを取りながら慎重に進める必要があります。

具体的な治療内容

点滴による脱水改善

糖尿病性ケトアシドーシスの患者様は、成人で3~6L程度の水分を失っています。治療開始時は生理食塩水を1時間に500-1000mL(患者の体重や年齢により調整)の速度で投与します。

血圧、心拍数、尿量を厳重に監視しながら点滴速度を調整し、通常24-48時間かけて失われた水分を補充します。高齢者や心疾患のある患者様では、点滴過多による心不全を避けるため、より慎重な管理が必要です。

インスリン持続静注

速効型インスリンを生理食塩水に溶解し、点滴で持続的に投与します。開始量は通常0.1単位/kg/時間から始めて、血糖値の下降度合いを見ながら調整します。

血糖値は1時間毎に測定し、1時間あたり50-70mg/dLの範囲で下降するよう調整します。急激な血糖低下は脳浮腫のリスクを高めるため避ける必要があります。

血糖値が250mg/dL程度まで低下したら、低血糖予防のためにブドウ糖液の併用を開始します。重要なのは血糖値の正常化ではなく、ケトーシスとアシドーシスの改善です。

カリウム・ナトリウム補正

治療前は血中カリウム値が正常または高値を示すことが多いですが、これは脱水とアシドーシスによる見かけ上の値です。実際には全身のカリウムは不足しており、インスリン投与により急激に低下します。

カリウム補充は治療開始と同時に行い、血中カリウム値を4-5mEq/Lの範囲に維持します。カリウム値は2時間毎に測定し、不整脈の予防に努めます。

治療期間と回復過程

平均的な入院期間

通常3-7日間の入院が必要です。重症度や合併症の有無により期間は変動します。軽症例では3-4日、重症例や合併症がある場合は1週間以上を要することもあります。

回復の指標

以下の条件が満たされた時点で回復と判定されます。

- 血液pH 7.30以上

- 血清重炭酸イオン 18mEq/L以上

- アニオンギャップ 14mEq/L以下

- 意識状態の正常化

- 経口摂取が可能

退院後の注意点

退院後は以下の点に注意が必要です。

- インスリン療法の再開と調整

- 血糖自己測定の継続

- 定期的な外来通院

- 再発予防のための生活指導

- 緊急時の対応方法の確認

合併症と後遺症

急性期の合併症

糖尿病性ケトアシドーシスの治療中には、様々な合併症が発生する可能性があります。これらの合併症は生命に関わることもあるため、医療スタッフによる厳重な監視が必要です。

脳浮腫(特に小児)

最も恐ろしい合併症の一つで、特に小児や25歳未満の若年者に多く見られます。急激な血糖値の低下や過度な点滴により、脳内に水分が移動して脳浮腫を引き起こします。

症状として、頭痛、嘔吐、意識レベルの低下、瞳孔の異常、けいれんなどが現れます。一度発症すると致命的になることが多く、発症率は約0.5-0.9%と低いものの、発症した場合の死亡率は約20-40%と非常に高いのが現状です。

低血糖

インスリン治療により血糖値が急激に低下し、70mg/dL以下の低血糖を起こすことがあります。特に血糖値が250mg/dL以下に低下した後も、ケトーシスの改善のためにインスリン投与を継続する必要があるため、注意深い血糖管理が求められます。

電解質異常

- 低カリウム血症:最も頻繁に見られる合併症で、不整脈や筋力低下を引き起こします

- 低ナトリウム血症:意識障害やけいれんの原因となります

- 低リン血症:筋力低下や呼吸抑制を起こすことがあります

循環不全・ショック

重度の脱水により血圧低下、頻脈、末梢循環不全を起こします。特に高齢者では心血管系への負担が大きく、慎重な点滴管理が必要です。

長期的な影響

神経学的後遺症の可能性

脳浮腫を経験した患者様の15-35%に、記憶障害、学習能力の低下、注意力欠如などの神経学的後遺症が残る可能性があります。軽度の認知機能低下から重度の脳機能障害まで、程度は様々です。

再発リスク

一度糖尿病性ケトアシドーシスを経験した患者様は、再発のリスクが高くなります。特に以下の要因がある場合は注意が必要です。

- 血糖コントロール不良の継続

- インスリン治療の自己中断歴

- 精神的・社会的問題

- 経済的な理由による治療中断

糖尿病管理への影響

ケトアシドーシスの経験により、患者様やご家族の糖尿病治療に対する姿勢が変化することがあります。適切な指導により治療意欲が向上する場合もあれば、逆に過度な不安から日常生活に支障をきたす場合もあります。

ヤックルでは、オンライン診療を通じて患者様の通院課題を払拭し、再発予防と良好な血糖コントロールをサポートしていきます。

予防策と日常管理

インスリン治療の適切な継続

糖尿病性ケトアシドーシスの予防において最も重要なのは、インスリン治療の適切な継続です。

自己判断での中断は禁物

「食事を摂っていないからインスリンは不要」「体調が良いから減量しても大丈夫」という考えは非常に危険です。インスリンは血糖値を下げるだけでなく、ケトン体の産生を抑制する重要な役割も担っています。食事摂取が不十分でも、基礎的なインスリンは必要です。

シックデイの対応方法

体調不良時(シックデイ)は特に注意が必要です。

- 発熱、下痢、嘔吐などがある場合でも、インスリンの自己中断は禁止

- 食事が摂れない場合は、消化の良い糖質(おかゆ、うどん、果汁など)を少量ずつ摂取

- 血糖値を普段より頻繁に測定(2-4時間毎)

- 尿ケトン体の測定を実施

- 水分補給を十分に行う

- 早めに医療機関に相談

旅行時の注意点

旅行や出張時にケトアシドーシスを発症するケースが散見されます。

- インスリンと注射器具は手荷物として携帯

- 予備のインスリンを多めに準備

- 旅行先での医療機関の情報を事前に調べておく

- 時差のある海外旅行では、インスリンの投与時間を医師と相談

- 旅行保険への加入を検討

血糖値と尿ケトン体のモニタリング

自己血糖測定の重要性

1型糖尿病の患者様は、1日4回以上(食前3回、就寝前1回)の血糖測定を基本とし、体調不良時は測定回数を増やします。

目標血糖値

- 食前:80-130mg/dL

- 食後2時間:180mg/dL未満

- 就寝前:100-140mg/dL

尿ケトン体測定キットの使用法

尿ケトン体測定は、ケトアシドーシスの早期発見に有効です。

- 血糖値が250mg/dL以上の時

- 体調不良時(発熱、嘔吐、腹痛など)

- 尿ケトン体測定キットを使用して測定

- 陽性(+)以上の場合は医療機関に連絡

まとめ

インスリン治療の継続が最も基本的かつ重要な予防策となります。体調が悪いときや食事が摂れないときでも、自己判断でインスリンを中止することは絶対に避けなければなりません。特に1型糖尿病の患者さんにとって、インスリンは生命維持に不可欠なホルモンであり、たとえ食事量が減っても基礎インスリン(持効型インスリン)の投与は必ず継続する必要があります。「食べていないからインスリンは不要」という考えは危険で、実際には体調不良時ほどストレスホルモンの影響で血糖値が上昇しやすく、インスリンの需要が増加することが多いのです。