この記事を読むのに必要な時間は約6分です。

健康診断で血糖値が高いと指摘された方へ、原因と対策をわかりやすく解説します。血糖値が上昇する主な原因である食生活や運動不足、ストレスの影響について詳しく説明し、具体的な改善策もご紹介します。日常で実践できる食事の工夫や適度な運動法、医師に相談すべきタイミングについても網羅しています。さらに、高血糖が続くことで起こりうるリスクや注意点を解説し、健康な生活を維持するためのヒントをお届けします。血糖値が気になる方におすすめの記事です。

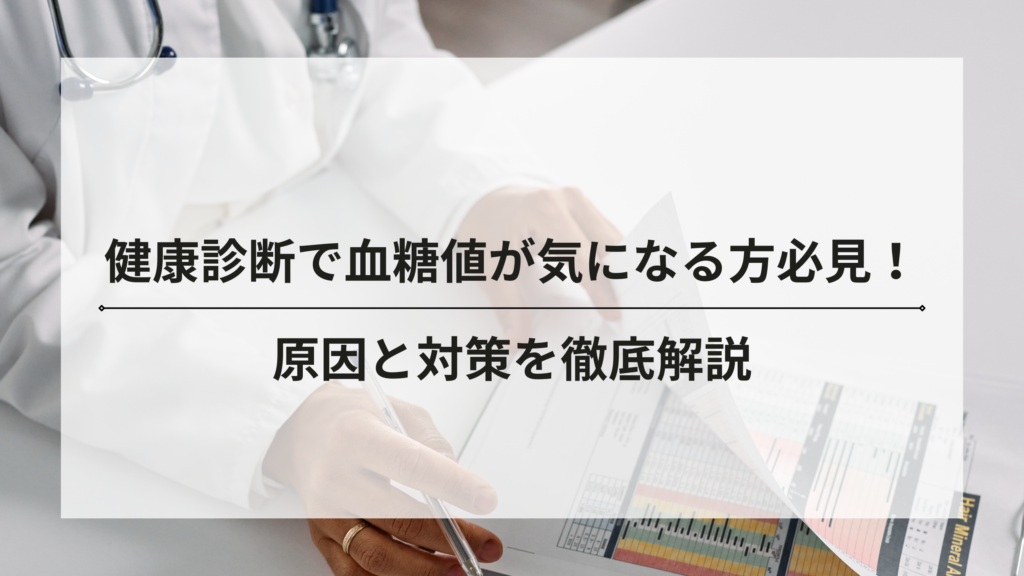

血糖値とは?

血糖値とは、血液中に含まれているブドウ糖の濃度を示す数値で、生活習慣病のひとつである「糖尿病」を見つけるために健康診断で行う血液検査の項目に含まれています。

すでに糖尿病を発症している人だけでなく、糖尿病を発症するリスクのある糖尿病予備軍の方を見つけ出せるため、健康診断で重要な指標のひとつです。

血糖値の種類

血糖値には、大きく分けて空腹時血糖値と食後血糖値の2種類があります。

空腹時血糖値は、採血する10時間前から食事を抜いて測定する血糖値です。血糖値は、食事や運動などによって数値に影響がでていまいます。糖尿病の診断には、食事の影響を受けてないタイミングで測定する「空腹時血糖値」が重要です。

また、健康な人は食後2時間程度で正常な血糖値へ戻りますが、糖尿病患者の場合は食後2時間後も高血糖の状態が続きます。食後に正しく血糖が降下しているかを確認するために、食後血糖値の測定を行います。

血糖値の基準

健康診断では、採血前に10時間以上の絶食をして空腹時血糖を測定するのが一般的です。ただし、受診する健康診断によっては、過去1~2ヶ月間の血糖値の状態が分かるHbA1cも同時に測定する場合もあります。

食後血糖値は、空腹時血糖値やHbA1cが基準値を超えた場合に、再検査で測定するケースが多いです。

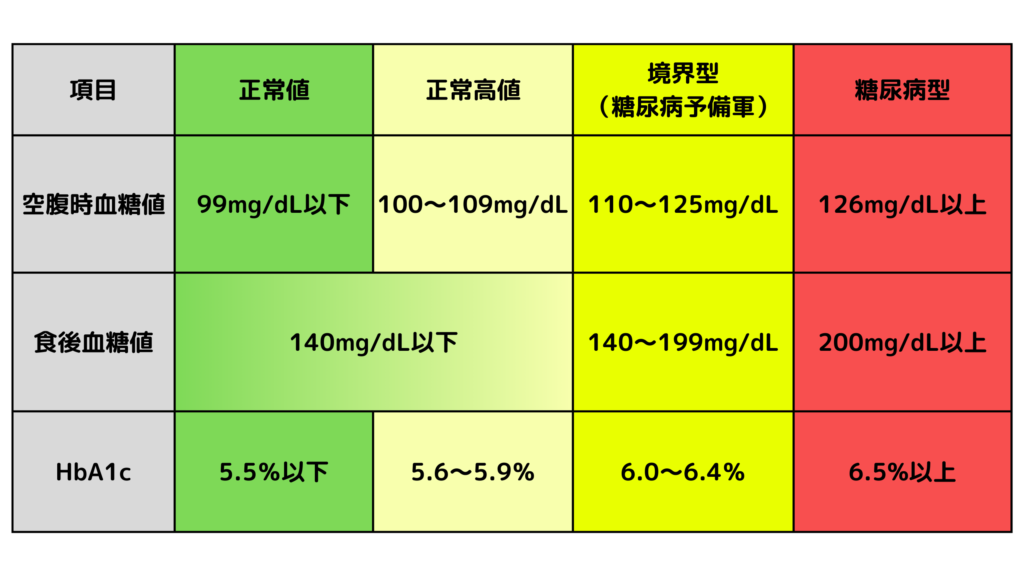

健康診断で実施されることの多い空腹時血糖値を含め、糖尿病の診断材料となる食後血糖値とHbA1cの基準値は以下の通りです。

糖尿病は、空腹時血糖126mg/dL以上または食後血糖200mg/dL以上のいずれか、またはHbA1cが6.5%以上で診断されますが、糖尿病型には満たないが正常よりも数値が高い場合を「境界型」または「糖尿病予備軍」といいます。

今後糖尿病を発症するリスクの高い人なので、医療機関での細かい再検査を薦められます。

健康診断で血糖値が高かった場合の原因とリスク

-1024x576.png)

健康診断で血糖値が高いと指摘された場合、その原因はなにかを知り改善する必要があります。また、高血糖にはどんなリスクがあるかも知っておきましょう。

血糖値が高くなる原因

血糖値が高くなる原因は、すい臓から分泌されるインスリンが関係しており、分泌されるインスリンが不足したりインスリンの機能が低下したりすると、血液中のブドウ糖が吸収されず、溢れてしまい血糖値が高くなります。

血糖値が高くなる原因は、主に以下の原因が考えられます。

- 遺伝

- 自己免疫疾患によるインスリン分泌細胞の破壊や機能低下

- 生活習慣

中でも、生活習慣病が原因で高血糖を引き起こしている場合が多く、こういった背景から糖尿病は「生活習慣病」とも呼ばれています。高血糖の原因となる生活習慣は以下が挙げられます。

- 食生活の乱れ

- 肥満

- 運動不足

- アルコールの過剰摂取

- 喫煙

- ストレス など

血糖値が高い場合のリスクとは

血糖値が高い=インスリンが正常に機能していない状態を表します。インスリンが機能してないと、一時的な高血糖でなく治療を行うまで続くことが予想され、糖尿病または糖尿病予備軍である可能性を示します。

高血糖は初期段階ではほとんど自覚症状がでません。しかし高血糖の状態が続くと、血液中にあるブドウ糖の濃度を薄めるために身体が水分を作りだそうと働きます。これによって脱水症状となり、軽度〜中度であればめまいや頭痛、重症化するとけいれんや意識障害を引き起こすリスクがあります。

また、糖尿病を発症し進行すると、口渇や多飲・多尿といった自覚症状だけでなく、糖尿病網膜症・糖尿病腎症・糖尿病性神経障害などの合併症を発症する危険性もあります。さらに、心筋梗塞や肝硬変といった病気にも繋がりかねない、危険性の高い状態に陥ります。

健康診断で血糖値が低い場合

-1024x576.png)

血糖値は、高くなることもあれば低くなることもあります。血糖値が高いと糖尿病が疑われるため、高血糖が注目されやすいですが、実は低血糖も身体に悪い状態です。血糖値が「70mg/dL以下」の場合は低血糖に分類されます。

健康診断では、高血糖でなかったからといってすぐに安心せず、低血糖でないかもチェックしてください。

血糖値が低い原因とは?

生活習慣で血糖値が上昇するように、血糖値が低下する原因も生活習慣にあります。

| 【低血糖になる原因】食事の量が少ない食事を摂る時間がバラバラアルコールの過剰摂取運動量が多すぎる空腹状態で運動や労働慢性的なストレス消化吸収力が弱い |

食事の量が少なかったり、食事をする時間が決まっておらず極端に遅れてしまうと、身体を動かすためのエネルギーとなる糖が不足し、低血糖の状態になります。また、運動量に対してエネルギー量が足りていないと、消費するエネルギーと摂取するエネルギーが伴わずに低血糖に繋がります。

適切な生活習慣を送っていても低血糖になる場合は、ストレスが原因として考えらえます。慢性的なストレスを抱えていると、血糖値を調整するホルモンのバランスが乱れるため低血糖になりやすい傾向があります。

血糖値が低い状態を放置するとどうなる?

初期症状が出にくい高血糖に比べ、低血糖は自覚症状が出やすいです。以下の症状は、主な低血糖の症状として知られています。

- めまい

- 手足の震え

- 冷や汗

- 動悸

- 空腹感

- 集中力の低下

- イライラ

ここまでの症状は軽度~中度ですが、低血糖を放置して重度となると、脳にも十分なエネルギーが回らなくなり意識障害やけいれんを引き起こします。

低血糖の対処法

健康診断で低血糖が測定された場合、日頃から低血糖を起こしている可能性があります。低血糖の症状が見られたらすぐに対処が必要です。

ブドウ糖(目安:10g)または砂糖(目安:20g)の摂取が望ましいですが、ブドウ糖や砂糖の用意が難しい場合は、砂糖の入ったジュースや清涼飲料水(目安:150〜200ml)でも代用可能です。

低血糖の対処法として、よく「チョコレートを摂取するといい」と思っている方が多いですが、チョコレートは消化吸収に時間がかかり、種類によっては糖分を摂りすぎてしまう可能性があります。手元にチョコレートしかなければ代用するしかありませんが、ブドウ糖や砂糖・ジュースなどが用意できる場合はそちらを優先してください。

対処後、通常は15〜20分ほどで症状が落ち着きます。もし症状が続くようであれば、同じ対処を同量摂取してください。ただし、意識障害がある場合はただちに医療機関へ受診してください。

血糖値を正常に保つためには?

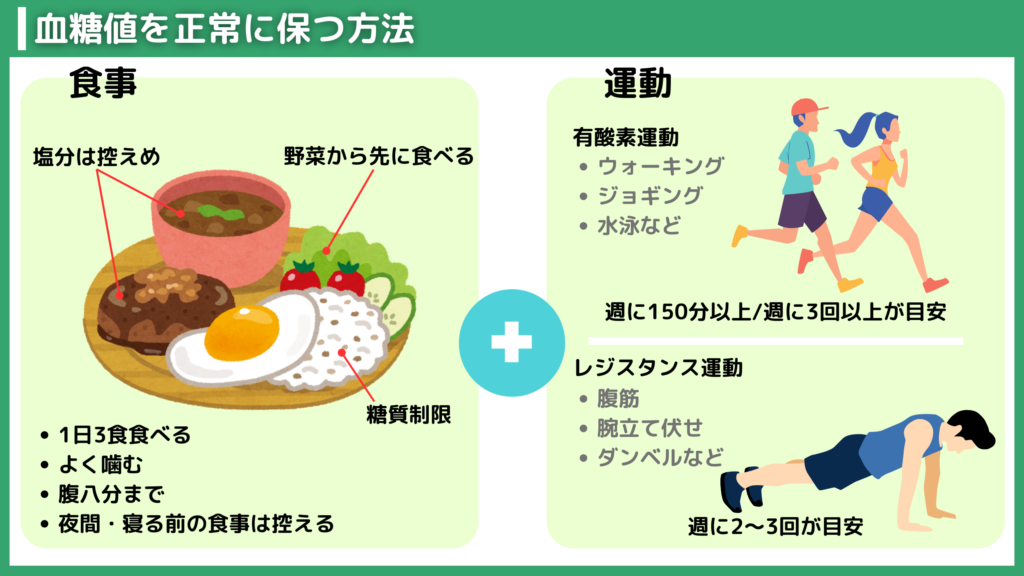

数値が高すぎても低すぎても身体に悪影響がある血糖値は、常に正常値を保つことが望ましいです。血糖値を大きく左右する生活習慣の中で、注意すべき食事面と運動面についてお話します。

規則正しくバランスのいい食事を摂る

食べすぎは高血糖の原因となり、食事の摂らなさすぎは低血糖を引き起こす可能性があるため、食事は1日3食しっかり食べることが大切です。朝食を抜いたり夕食を多く食べたりなど、不摂生は血糖値のコントロールを妨げます。

いくつかの注意点を守ることで。血糖値の正常値維持にいい影響をもたらします。

- 1日3食しっかり食べる

- 糖質の多い食材は控えてバランスのいい食事を心がける

- 血糖値の急上昇を抑えるために野菜から先に食べる

- よく噛んで食べる

- 腹八分に抑える

- 夜間・寝る前の食事は控える

- 塩分を控えめにする

活動に必要なエネルギー量よりも多く糖を摂取してしまうと、糖を消化しきれずに体重増加や肥満に繋がります。肥満は高血糖を引き起こす原因にも繋がるため、摂取する糖の量と必要なエネルギーのバランスを適正に保つことが重要です。

正しい運動を習慣づける

食事療法と並行して行う治療法が「運動療法」です。運動を行うことで、体内に溢れているブドウ糖がエネルギーとして使われるだけでなく、筋肉量が増えて糖代謝をよくします。さらに、運動をすることで脂肪が減るため、インスリンの働きを高める効果も期待できます。

主に行う運動療法の具体例は、以下の通りです。

| 具体例 | 注意点 |

| 有酸素運動 | ・ウォーキング、ジョギング、水泳などの全身運動・週に150分以上/週に3回以上が目安 |

| レジスタンス運動 | ・腹筋、腕立て伏せ、ダンベルなど筋肉に負荷をかける・週に2~3回が目安 |

運動療法は、糖尿病治療において効果的ではありますが、血糖のコントロールが悪いとき(空腹時血糖値が250mg/dL以上)や合併症の状態次第では、運動を控えた方がいいケースもあります。

また、空腹状態での激しい運動は低血糖を引き起こす可能性があり危険ですが、食事をしっかり摂ったうえでの適切な運動は、血糖値を正常にコントロールするにあたってとても大切です。

血糖値の異常が指摘された場合の次のステップ

-1024x576.png)

健康診断の結果は、一般的にA~Eまでの評価をし、再検査や専門医への受診が必要かを示します。

- A判定:異常なし

- B判定:軽度以上|基準値をわずかに超えるが再検査は必要なし

- C判定:要経過観察・要再検査|経過を見ながら生活習慣の改善が必要・結果次第では再検査が必要

- D判定:要精密検査|医療機関での精密検査が必要

- E判定:要治療|すぐに治療が必要または治療中

医療機関へ受診が必要かを迷うラインがC判定ですが、C判定には「次回の健康診断まで経過観察」「3ヶ月後に再検査」といった具体的な指示がされている場合があります。その指示に従い、再検査を推奨されている場合は、かかりつけ医に健康診断の結果を持って受診してください

あなたの健康を守る新しい選択

「ヤックル」

病院をもっと気軽に、もっと身近に。ヤックルは「定期的な通院が負担となる生活習慣病治療を、自宅で気軽に受けられるようにしたい!」という想いから生まれました。

- 予約不要で夜22時まで診療可能

- ビデオ通話診療で簡単に通院

- 血液検査などが自宅でできる

- 豊富な経験を持つ医師や糖尿病専門医が徹底サポート

生活習慣病は、放置すると命に関わる重大な病気に進行するリスクがあります。定期的な受診で命に係わる重大な病気への進行を予防することが何よりも重要です。ヤックルはあなたの健康を守るため、来院をいつでもお待ちしています。

今すぐLINEで簡単に診療を始めませんか?

\ヤックルのご利用方法/

\ヤックルの医師紹介/