メトホルミンの効果について

メトホルミンは、血糖値を安定させる作用(HbA1cの改善・血糖スパイクの抑制)を中心に、体質改善の“土台づくり”として位置付けられる薬です。体重は中長期でゆるやかに減少し、1年で1〜3kgほどを目安に報告されています。特にインスリン抵抗性が強い人やBMI25以上、糖尿病予備群の方では、効果を実感しやすい一方、痩せ型や短期で大幅減量を期待する人には不向きです。副作用には下痢・吐き気が多く、少量開始や食後服用が基本となります。

メトホルミンとは(作用機序)

メトホルミン(一般名:metformin/ビグアナイド系)は、2型糖尿病の第一選択薬として広く用いられる経口血糖降下薬です。主な作用は以下の3点です。

- 肝臓の糖新生抑制:肝臓で新たに作られるブドウ糖の産生を抑え、空腹時血糖を低下させます。

- 末梢組織でのインスリン感受性改善:筋や脂肪組織のインスリン抵抗性を改善し、ブドウ糖の取り込みを促進。

- 腸管での糖吸収や腸内ホルモン(GLP-1)への影響:腸管GLP-1の増加を介して満腹感に寄与する可能性が示唆されています。

肝臓の糖新生抑制

肝臓の「糖新生」を抑える作用とは?

メトホルミンの最も重要な作用は、肝臓で新たに糖が作られるのを抑えることにあります。

これを医学的に「糖新生(とうしんせい)の抑制」と呼びます。

肝臓は、実は「血糖値を上げる臓器」

私たちの肝臓は、食事をしていない時間帯でも血糖値が下がりすぎないように、

乳酸・アミノ酸・脂肪由来の物質から糖を作り出し、血液中に放出する役割を担っています。

この仕組み自体は生命維持に不可欠ですが、2型糖尿病やインスリン抵抗性がある状態では、肝臓が働きすぎてしまうことが問題になります。

その結果、「食べていないのに血糖値が高い」「朝の空腹時血糖が下がらない」といった状態が起こります。

メトホルミンは「肝臓にブレーキをかける薬」

メトホルミンは、この過剰な糖新生にブレーキをかける作用を持っています。

具体的には、肝臓の細胞内でAMPK(AMP活性化プロテインキナーゼ)というエネルギーセンサーを活性化し、「今は糖を作るべきではない」というシグナルを送ります。

その結果、「肝臓が糖を作る量が減る」「空腹時血糖・食後血糖が安定する」という流れが生まれます。

インスリンを「無理に出させない」点が重要

多くの血糖降下薬は、インスリンをたくさん分泌させることで血糖値を下げる仕組みです。

一方、メトホルミンは違います。

そもそも血糖値が上がる原因(肝臓の糖放出)を抑えるため、インスリンを無理に増やす必要がありません。

この特徴により、「低血糖を起こしにくい」「体重が増えにくい」といったメリットにつながります。

血糖値スパイク・ダイエットにも関係している

肝臓からの糖放出が抑えられると、食後に血糖値が急上昇しにくくなるため、血糖値スパイクの予防につながります。

血糖値が安定すると、強い眠気や食後のだるさが起こりにくくなり、結果として間食が減り、体重が増えにくくなるという好循環が生まれます。

つまり、メトホルミンの「痩せる可能性がある」という話は、肝臓の糖新生抑制 → 血糖安定 → インスリン過剰回避という仕組みの延長線上にあるのです。

乳酸アシドーシスに注意

メトホルミンで調べると、「乳酸アシドーシスに注意」という言葉を目にして、不安に感じる方も多いかもしれません。

結論から言うと、乳酸アシドーシスは極めてまれな副作用であり、正しく使えば過度に恐れる必要はありません。

乳酸アシドーシスとは、体内に乳酸が異常に蓄積し、血液が強く酸性に傾く状態です。

重症化すると、意識障害や呼吸困難、血圧低下などを引き起こし、命に関わる可能性もある重篤な状態です。

重要なのは、これはメトホルミン特有の病気というより、「体が乳酸を処理できなくなったとき」に起こる状態だという点です。

通常は問題になりませんが、腎臓や肝臓の機能が低下している状態では、乳酸を十分に処理できず、体内に蓄積する可能性があります。

定期的に血液検査で腎機能などを確認しながら服用することが大切です。

-1024x683.jpg)

口コミと臨床から読む「現実的な効果」

体重減少の規模感(現実的な期待値)

- 期待される体重減少は1年で1〜3kg程度と緩やかです。短期での劇的な体重減少は一般的ではありません。

- 一方、3〜6ヶ月以上の継続でウエスト減少や体脂肪率低下を自覚する声も多く、リバウンドしにくいという評価が見られます。

食欲抑制の実感

- 満腹感の立ち上がりが早くなる、間食が減る、暴食が落ち着くといった実感が多数。メカニズム背景としてGLP-1増加が取り上げられます。

血糖・代謝の安定(HbA1c・スパイク)

- 空腹時血糖や食後血糖スパイクが落ち着き、食後の眠気・倦怠感が軽減した体験談が多い。HbA1cの低下も臨床研究と日常診療の双方で一貫して確かめられています。

ポイント:メトホルミンは「痩せ薬」というより、インスリン抵抗性の改善を通じて代謝を整え、太りにくい体質へ寄与する薬です。

ダイエット:体重減少と食欲抑制のメカニズム

体重減少の経路

- 糖新生抑制により循環ブドウ糖が低下→インスリン分泌の過剰反応が緩和→脂肪蓄積のシグナルが抑えられます。

- インスリン感受性改善で筋細胞の糖取り込みが促進→活動時のエネルギー利用が効率化。

- 腸内GLP-1上昇(示唆)→食欲抑制と摂取エネルギーの自然減。

「月1〜3kg減」はなぜ妥当か

- 食欲が穏やかに抑制されることで総摂取カロリーが段階的に低下。筋トレ・有酸素運動と併用すると、除脂肪量の維持をしつつ脂肪量が減りやすい——という設計が現実的です。

併用で効果が伸びるケース

- SGLT2阻害薬(例:ジャディアンス)との併用は、排糖作用とインスリン抵抗性改善の相補で相乗が期待されます。

- 食事は高たんぱく・低GI、運動は週2〜3回のレジスタンス+NEAT増(日中活動量アップ)が推奨。

医学的効果:血糖・代謝・合併症リスクの観点

- HbA1c低下:肝糖新生抑制・感受性改善により、持続的にコントロール改善が見込めます。

- 血糖変動の平準化:食後高血糖(スパイク)を抑え、食後の眠気・倦怠感の軽減に寄与。

- 脂質代謝:インスリン抵抗性の改善は中性脂肪やHDL/LDLのプロファイルにも好影響を与え得ます(個人差あり)。

- 心血管・腎:良好な血糖管理は網膜症・腎症・神経障害などの合併症リスク低減につながる可能性。

アンチエイジングへの応用

アンチエイジング(長寿研究の視点)

- 活性酸素抑制やミトコンドリア効率の観点で、老化関連経路への影響が注目されています。

- サーチュイン(SIRT)関連の研究的示唆もあり、美容クリニック領域では肌コンディションの主観的改善(シミ・くすみの変化)に言及する声が見られます。

ただし、美容・長寿目的は適応外であり、医師管理下での安全確保と過度な期待の抑制が欠かせません。

副作用と安全対策—下痢・吐き気から重篤リスクまで

初期に多い消化器症状

- 下痢(水様便・便意切迫)、吐き気・胃もたれ、腹部膨満感。特に導入後2〜4週で出やすく、増量時にも再燃することがあります。

対策の原則

- 少量開始(例:250~500mg相当)

- 食後服用(空腹時を避ける)

- 漸増(1〜2週ごとに段階的に用量調整)

- 症状が強い日は一時的な減量・休薬を検討(必ず医師指示で)

まれだが重篤:乳酸アシドーシス

- 頻度は極めて稀だが腎機能低下・脱水・多量飲酒・低酸素などが絡むとリスク上昇。息切れ・倦怠感・筋痛・腹痛など異常を感じたら直ちに受診。

長期での栄養面:ビタミンB12

- 長期服用ではビタミンB12欠乏の報告があり、しびれや巨赤芽球性貧血の原因となり得ます。1~2年毎の定期採血(B12・葉酸)と食事指導を推奨。

その他の訴え

- 口内の苦味、喉の渇き、めまい・倦怠感、稀に低血糖(単剤では稀)、製剤による匂いなど。自己判断での継続・中止は避け、医師に相談しましょう。

効果が出やすい人・出にくい人

効果が出やすい人

- BMI 25以上(肥満・過体重)

- インスリン抵抗性が高い指標や既往のある人

- 糖尿病予備群、食後の眠気・倦怠感が強い人

- PCOSのある女性、暴飲暴食傾向がある人

- 中長期での体質改善を目指せる人

効果が出にくい人

- 痩せ型〜標準体重、短期に大幅減量を狙う人

- 胃腸が弱く初期副作用で継続困難な人

- 食事・運動の併用を全くしない人

- 医師の管理なく個人輸入で自己判断する人

よくある質問(FAQ)

まとめ-体質改善の「土台」を作る薬

- メトホルミンはインスリン抵抗性を正面から改善し、血糖コントロールと食欲抑制を通じて中長期の体重管理に寄与します。“魔法の痩せ薬”ではない一方、価格が手頃で再現性のあるベース改善が期待できる薬です。

- 副作用は初期に集中しますが、少量開始・食後服用・漸増で多くは緩和可能。B12や腎肝機能のモニタリングを行い、医師の管理下で安全・着実に進めましょう。

- 減量幅を伸ばしたい場合は、生活習慣介入(食事・運動)と、必要に応じてGLP-1/SGLT2などの併用も専門医と相談の上で設計してください。

監修医師

同じカテゴリの

他の記事を見る

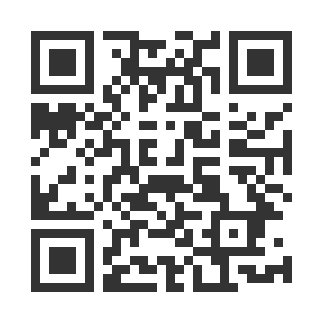

休診日:なし

診療は16〜21時半

まずは、

公式LINEを友だち追加

ヤックルはLINEからご利用いただけます。

友だち追加すると、いつでもスマホから診療をスタートできます。

QRコードか左のボタンから

友だち追加してご利用ください。