のコピー-1024x576.png)

この記事を読むのに必要な時間は約6分です。

糖尿病の初診で行われる診察や検査の内容を徹底解説!問診、血液検査、尿検査の詳細と、その結果をもとにした治療方針の決定方法をわかりやすく説明します。初診時に必要な準備や注意点もまとめているので、初めての受診でも安心です。ぜひ最後までご覧ください。

糖尿病の初診は何をする?

定期健診で糖尿病が疑われたり、口の渇きや頻尿など「糖尿病かもしれない」と思い病院を受診しようと検討している方は、初診でどんな検査や診察を受けるのか気になる方が多いのではないでしょか。初診での診察内容や検査内容について、一般的な情報をお伝えします。

初診時に受ける診察

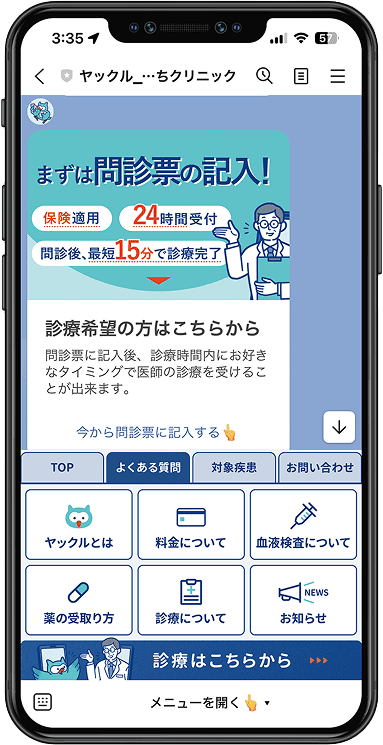

糖尿病の初診では、問診票の記入→診察→検査→検査結果と治療方針の説明が一般的な流れです。

検査前の診察では、主に身体所見を確認します。主なチェック点は以下の通りです。

- 身長・体重を測定し現在のBMIを算出

- 神経症状は出ていないか(足底の感覚・アキレス腱反射は正常か)

- 血管障害はでていないか(足の皮膚の色は正常か・足背動脈は触れられるか)

- 細菌への抵抗力は低下していないか(足白癬(水虫)はないか)

血糖コントロールが正常でないと、糖尿病性神経障害が起こります。糖尿病性神経障害は、足先や足裏から症状が出始めるため、初診の身体所見では足病変の有無を確認されます。

初診時に受ける検査

初診での検査は、一般的に血液検査と尿検査を行います。

血液検査は、糖尿病の診断に必要な血糖値とHbA1cに加え、2週間の平均血糖値を測定できるグリコアルブミンもチェックします。

また、全身の状態を確認する一般的なスクリーニング(肝機能・腎機能・電解質・尿酸値・血球数・炎症反応など)の項目も確認します。肝機能や腎機能は、現状の確認に加え、糖尿病だった場合に薬を投与できる状態か、投与量を判断するためにも確認します。

尿検査では、尿糖と蛋白尿の有無を確認します。高血糖の状態が続き糖尿病が進行していると、糖を含んだ尿が排泄されたり、合併症である糖尿病腎症を発症し腎機能が低下して尿にたんぱくが混じっている可能性があるからです。

【検査内容まとめ】

| 検査方法 | 検査項目 | 検査理由 |

| 血液検査 | ・血糖値・HbA1c・グリコアルブミン※1 | ・糖尿病診断のため |

| 血液検査 | ・肝機能・腎機能・電解質・尿酸値・血球数(赤血球・白血球。血小板)・炎症反応(CRP) | ・全身状態を確認するため・糖尿病治療薬が利用可能か・糖尿病治療薬の服薬量を判断するため |

| 血液検査 | ・GAD抗体※2 | ・Ⅰ型糖尿病を発見するため |

| 尿検査 | ・尿糖・蛋白尿 | ・尿に糖が混じっていない確認するため・腎機能が低下していないか |

※1 過去1~2週間の平均血糖値を示す値です。

※2 インスリンを出す細胞を攻撃する抗体。GAD抗体が高い値を示す場合は1型糖尿病の可能性があります。

初診時の問診内容とは?

-1024x576.png)

問診とは、患者さんから主訴・現在の病状・既往歴などを聞き取るもので、これらの情報と診察での触診・検査結果を照らし合わせて病気を見つけ出していきます。問診には、検査結果だけでは見つけられない病気の原因が隠れている場合があるため、診断においてとても重要な役割を果たします。

糖尿病の疑いがある患者さんが、問診で受けることの多い質問を紹介します。

生活習慣や食事内容に関する質問

糖尿病は、遺伝や免疫疾患が原因ですい臓のインスリン分泌細胞が壊れてしまうⅠ型糖尿病と、遺伝や食事内容・運動不足・肥満・喫煙などの生活習慣病が原因で発症すい臓から分泌されるインスリンが低下するⅡ型糖尿病に分けられます。

糖尿病患者の多くは後者のⅡ型糖尿病で、生活習慣が主な原因であるため、問診で生活習慣や食事内容についての質問があります。主な質問内容は以下が挙げられます。

- 朝・昼・夕食を食べているか/それぞれの何時頃に食べるか

- 自炊が多いか/外食が多いか

- 間食や夜食は食べるか/それぞれの何時頃に食べるか

- 常用している薬やサプリメントはあるか

- 飲酒はするか/飲酒量や頻度はどのくらいか

- 喫煙はするか/喫煙量や頻度はどのくらいか

- 仕事はデスクワークか/軽労働か

家族や病歴について

Ⅰ型糖尿病・Ⅱ型糖尿病に限らず、糖尿病は免疫疾患や生活習慣以外にも遺伝が原因で発症するケースがあります。両親がともに糖尿病の場合は、約40~50%の確率で糖尿病を発症すると言われているほどです。

そのため糖尿病の疑いがある初診ときに、問診で患者本人の病歴や家族の病歴を質問されます。

主に確認される病歴は以下が挙げられます。

| 患者自身の病歴 | 家族(血縁者)の病歴 |

| 高血圧 | 糖尿病 |

| 高脂血症 | 高血圧 |

| 狭心症 | 高脂血症 |

| 心筋梗塞 | 心臓病 |

| 脳梗塞 | 脳梗塞 |

| 脳出血 | 脳出血 |

| 癌 | 癌 |

それぞれの発症時期も確認されるので、できるだけ詳しく回答できるよう事前に確認しておきましょう。

糖尿病と診断された場合の治療方針

-1024x576.png)

問診・診察・検査を経て糖尿病だと診断されたら、どんな治療を行っていくか治療方針の説明に入ります。医療機関によっては、血液検査の結果が出るまで1週間程度かかるため、検査結果と治療方針の説明が後日になる場合があります。

糖尿病の診断基準と目標値

血液検査でチェックする血糖値とHbA1cは、診断基準のいずれかに該当すると糖尿病と診断されます。また、治療を開始する前には血糖値コントロールの目標値を設定します。病状に合わせて目標値を設定するので、大まかな目標値を把握しておきましょう。

| 項目 | 糖尿病の診断基準 | 治療開始後の目標値 |

| 空腹時血糖値 | 126mg/dL以上 | 130mg/dL未満 |

| 食後2時間血糖値 | 200mg/dL以上 | 180mg/dL未満 |

| HbA1c | 6.5%以上 | ・血糖正常化を目標:HbA1c6.0%未満・合併症予防を目標:HbA1c7.0%未満・治療強化が困難な場合の目標:HbA1c8.0%未満 |

食事療法や運動療法の基本方針

食事療法と運動療法は、Ⅰ型糖尿病・Ⅱ型糖尿病に限らず行う基本的な治療方法です。それぞれの目的と基本方針は以下の通りです。

【食事療法の基本方針】

| 糖尿病になると、インスリンの機能が低下して血糖値のコントロールが難しくなるため、糖を多く摂取してしまうとエネルギーとして消費しきれずに血液中に溢れてしまいます。食事療法によって、摂取する糖の量と必要なエネルギーのバランスを適正に保ち、インスリンの機能改善を図ります。 食事療法の内容については、看護師から栄養指導を行います。1日3食しっかり食べることから、適正なエネルギー摂取量を設定し、糖質・タンパク質・脂質のバランスを考えた食事の摂り方・血糖値の急上昇を防ぐために野菜を食べること・塩分量の指導などがあります。 |

【運動療法の基本方針】

| 運動療法では、身体を動かすことで血液中に溢れた糖をエネルギーとして消費することができます。また、筋肉量を増やして糖代謝向上と、運動によって脂肪を減らすことでインスリンの機能向上を図ります。 運動療法の内容は、週に150分以上/週に3回以上の有酸素運動(ウォーキング、ジョギングなど)と、週に2~3回の筋肉量を増やすレジスタンス運動(筋肉トレーニング)を組み合わせて行います。 |

薬物療法が必要になるケースの判断基準とは?

薬物療法を開始する判断は、Ⅰ型糖尿病とⅡ型糖尿病によって異なります。

Ⅰ型糖尿病は、遺伝や免疫疾患などが理由でインスリン分泌細胞が壊れてしまいます。そのため、食事療法と運動療法だけでは血糖値の改善は難しく、原則インスリン注射による薬物治療が必須となります。しかし、糖尿病を悪化させないため・合併症を予防するために、薬物治療と並行しながら食事療法と運動療法も進めていきます。

Ⅱ型糖尿病の場合は、さまざまな状況を考慮して薬物治療を判断します。薬物療法を開始する判断基準は、大きく分け3つあります。

①食事療法・運動療法を2~3ヶ月継続しても血糖値の降下が見られない場合

②HbA1cが7.0%以上の場合

③速やかに血糖を下げたいとき

上記の判断基準はあくまで目安です。実際に薬物療法を開始するタイミングや使用する飲み薬・注射薬剤は、病状と血糖値コントロールの状態を考慮し医師が判断します。

血糖自己測定や定期的な診察・検査の重要性

糖尿病の治療を開始したら、継続的な血糖自己測定と定期的な検査を含む診察が必要です。

血糖自己測定は、基本的にインスリン注射を使用している人が対象です。簡易血糖測定器を利用し、患者さん自身が日常的に血糖測定を行います。病院での血液検査だけで血糖値を判断するのではなく、日常的にどう血糖値が推移しているかを確認し、適正な血糖値コントロールのために治療薬を調整します。

糖尿病患者さんには診察と検査が定期的に必要となり、「血糖値コントロールに問題がないか」「状態の悪化はないか」など、医師による診察と定期的な検査で確認します。検査結果次第で治療方針を変更したり、投薬の量を調整したりするため、糖尿病治療にはとても重要なものです。

検査には、血液検査(血糖や腎機能)・尿検査・血圧測定・眼科系検査・神経系検査・CTやMRIによる脳梗塞検査・胸部レントゲンや心電図などによる心臓病などが挙げられます。合併症に関する検査の中には、医師の判断で実施しない検査もあります。

糖尿病の初診に関するよくある質問

-1024x576.png)

糖尿病の初診について、よくある質問とその解答を紹介します。

初診ではどのくらいの時間がかかりますか?

受診する医療機関にもよりますが、平均的には1時間ほどかかります。

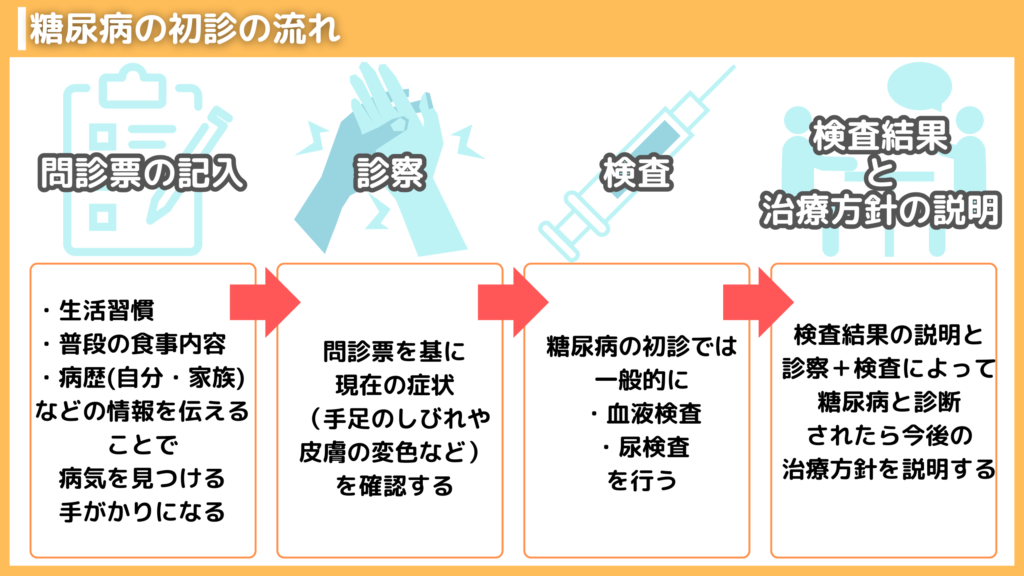

初診に必要な持ち物は何ですか?

糖尿病の初診には、以下の持ち物を持参してください。

マイナ保険証(健康保険証)は、忘れてしまうと全額自己負担となってしまうため、全員必要な持ち物です。それ以外は該当する方やお持ちの方は忘れずに持参してください。

費用はどれくらいかかりますか?

診察+最低限の血液検査+尿検査を行った場合は、3割負担の方で1,500~2,000円ほどが自己負担額の目安です。

患者さんの症状や状態によって検査内容が異なるため、さらに自己負担額が増える可能性もあります。

あなたの健康を守る新しい選択

「ヤックル」

病院をもっと気軽に、もっと身近に。ヤックルは「定期的な通院が負担となる生活習慣病治療を、自宅で気軽に受けられるようにしたい!」という想いから生まれました。

- 予約不要で夜22時まで診療可能

- ビデオ通話診療で簡単に通院

- 血液検査などが自宅でできる

- 豊富な経験を持つ医師や糖尿病専門医が徹底サポート

生活習慣病は、放置すると命に関わる重大な病気に進行するリスクがあります。定期的な受診で命に係わる重大な病気への進行を予防することが何よりも重要です。ヤックルはあなたの健康を守るため、来院をいつでもお待ちしています。

今すぐLINEで簡単に診療を始めませんか?

\ヤックルのご利用方法/

\ヤックルの医師紹介/